| Главная |

| |

|

Портрет М. Ю. Лермонтов

сюртуке лейб-гвардии

гусарского полка

работы А.И. Клюндера. 1839-1840 гг.

ГМИРЛИ имени В. И. Даля |

| |

|

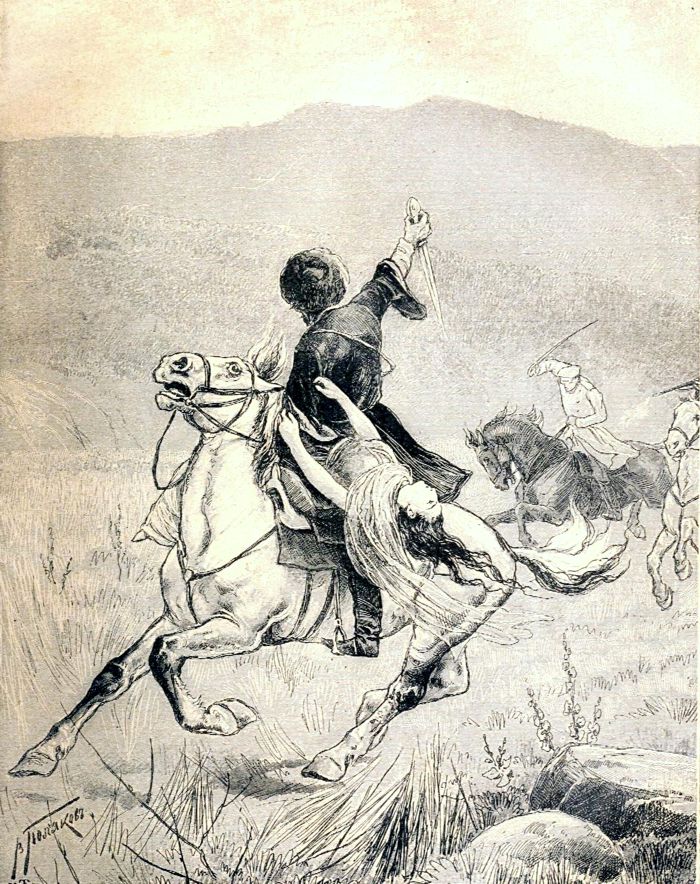

«Бэла». 1900.

Иллюстрация В. А. Полякова

к роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

Источник: М. Ю. Лермонтов. ПСС в 2-х томах. – СПБ, М.: Товарищество М. О. Вольф. 1900.

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|

Мануйлов В. А.

РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»[ 1] |

| |

|

| |

ОБРАЗ ПЕЧОРИНА,

ЕГО ОЦЕНКА И СУДЬБА

В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

|

| |

Образ Печорина, передового русского человека 1830-х годов, явился результатом закономерного развития всего творчества Лермонтова. Появление Печорина было подготовлено

субъективной лирикой поэта и в первую очередь такими стихотворениями, как «Монолог», «1831-го июня 11 дня» и «Дума».

В героях юношеских поэм и драм Лермонтова в какой-то мере эскизно намечаются черты, получившие затем развитие в образе Печорина. Особенно большое значение в

становлении образа современного героя, а в конечном счете и образа Печорина, имел тип «странного человека», так прочно вошедшего в юношескую драматургию Лермонтова

и имеющего многочисленных предшественников в русской литературе первых трех десятилетий XIX столетия.

Уже в драмах «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти») и «Странный человек», а затем в «Маскараде» и «Двух братьях» Лермонтов стремился связать своего героя

с окружающей его реальной русской действительностью. Так, Юрий Волин показан юношей, который прошел горестный путь разочарований, превратился из идеалиста-мечтателя,

отдавшегося мечте «земного общего братства» (Т. 5. С. 147), в изверившегося «странного человека». Он говорит о себе другу: «Тот, который перед тобою, есть одна тень;

человек полуживой, почти без настоящего и без будущего...» (Там же. С. 147—148) Печорин тоже будет характеризовать себя как человека «полуживого», одна часть души

которого похоронена навеки.

Свою «странную» трагическую судьбу Юрий склонен рассматривать как нечто неизбежное. Он говорит: «...от колыбели какое-то странное предчувствие мучило меня...

Несправедливости, злоба — все посыпалось на голову мою... По какому-то машинальному побуждению я протянул руку — и услышал насмешливый хохот — и никто не принял руки

моей — и она обратно упала на сердце... Любовь мою к свободе человечества почитали вольнодумством — меня никто... не понимал» (Там же. С. 149).

Многие исследователи видят в этом монологе Юрия Волина зерно будущей исповеди Печорина (в «Княжне Мери»).

Почти одновременно с Пушкиным, впервые применившим в одном из черновых набросков эпитет «лишний» к Онегину, Лермонтов в 1831 году в драме «Странный человек» вкладывает

в уста Владимира Арбенина то же определение: «Теперь я свободен!.. Никто... никто... ровно, положительно никто не дорожит мною на земле... я лишний!..» (Т. 5. С. 268)

Убедившись в бесплодности своей жизни, Владимир Арбенин спрашивает себя: «Где мои исполинские замыслы? К чему служила эта жажда к великому? все прошло!..» (Там же.

С. 257) Евгений Арбенин в «Маскараде» восклицает: «О! кто мне возвратит... вас, буйные надежды, вас, нестерпимые, но пламенные дни!..» (Там же. С. 342) Этот же

вопрос преследует Печорина; и Печорин будет пытаться понять, для чего ему были даны «силы необъятные», в чем состояло его «назначенье

высокое»[2].

Неоднократно отмечалось, что Александр в «Двух братьях» — прообраз Печорина из «Княгини Лиговской», а затем и «Героя нашего времени»; не случайно исповедь Александра

была впоследствии использована для соответствующего монолога Печорина в «Княжне Мери».

Выше уже говорилось о том, что в творчестве Лермонтова второй половины 1830-х годов одновременно сосуществовали традиции мятежного романтизма и традиции критического

реализма, которые все более вытесняли элементы романтизма, уже недостаточно выражавшие зрелое отношение поэта к жизни, к русской исторической действительности.

Теперь Лермонтова не могли удовлетворить даже удавшиеся попытки воплощения образа героя в романтической манере. Отпала необходимость маскировать своего героя, облачая

его в одеяние падшего ангела или преображая его в мятежного инока. Он подошел к труднейшей задаче: показать в реальной обстановке характерного героя своего времени

— человека одаренного и мыслящего, но искалеченного светским воспитанием и оторванного от жизни своей страны и своего народа. Так возникает образ Печорина и весь

замысел романа.

Таких людей, как Печорин, в дворянском обществе николаевской России встречалось немного. И тем не менее в этом своеобразном, исключительно одаренном человеке

Лермонтов показал типичного дворянского героя 1830-х годов, того трагического периода русской общественной жизни, который наступил после подавления восстания

декабристов.

Печорин не только не имеет ничего общего, но и глубоко враждебен обывательскому, обыденному отношению к действительности, которое господствует в дворянском «водяном

обществе». Критический взгляд умного и наблюдательного Печорина на социальную действительность во многом совпадает со взглядом самого Лермонтова. Это совпадение

оценки окружающей жизни ввело в заблуждение некоторых читателей и критиков, воспринимавших Печорина как образ автобиографический. В действительности Лермонтов весьма

критически относится и к Печорину, подчеркивая, что он не столько герой, сколько жертва своего времени. Печорину свойственны и типичные противоречия передовых людей

его поколения: жажда деятельности и вынужденная бездеятельность, потребность любви, участия и эгоистическая замкнутость, недоверие к людям, сильный волевой характер

и скептическая рефлексия.

Фамилией Печорина Лермонтов подчеркнул духовное родство своего героя с Онегиным, но Печорин — человек следующего десятилетия, герой 1830 — начала 1840-х годов.

Рассказывая о судьбе Печорина, Лермонтов вплотную подошел к вопросу, вскоре поставленному Герценом: «кто виноват?» Кто виноват в том, что умные и жаждущие деятельности

люди в условиях самодержавно-крепостнической России обречены на вынужденное бездействие, искалечены воспитанием, оторваны от народа? И читатель убеждается, что

Печорин не только герой, но и жертва своего времени, хотя это не снимает с него его вины.

Печорина, так же как Онегина, Бельтова и Рудина, в истории нашей критики часто причисляли к так называемым «лишним людям». В условиях 1850 — начала 1860-х годов,

когда надо было решительно перейти от проблемы «кто виноват?» к проблеме «что делать?», революционно-демократическая критика со всей резкостью противопоставляла новых

людей, людей дела, «лишним людям» 1830—1840-х годов, которые в начале разночинского периода освободительного движения уже выродились в болтунов, либералов, далеких

от настоящей общественной борьбы. Сравнивая Печорина, с одной стороны, с Онегиным, а с другой стороны, с Бельтовым, Чернышевский писал в 1857 году: «Печорин человек

совершенно другого характера и другой степени развития. У него душа действительно очень сильная, жаждущая страсти; воля у него действительно твердая, способная к

энергической деятельности, но он заботится только лично о самом себе. Никакие общие вопросы его не занимают. Надобно ли говорить, что Бельтов совершенно не таков, что

личные интересы имеют для него второстепенную важность?»[3]

Ни Чернышевский, ни Добролюбов не отрицали исторического значения Онегиных и Печориных в прошлом. Но по мере того как новые люди конца 1850 — начала 1860-х годов,

революционеры-разночинцы, все определеннее выступали на первый план в освободительном движении в России, в общественной жизни и в литературе,

революционно-демократическая критика чаще и резче противопоставляла тип передового человека нового времени так называемым «лишним людям» 1820—1840-х годов. Эти

тенденции наиболее отчетливо обнаружились в известной статье Добролюбова «Что такое обломовщина?», опубликованной в «Современнике» в 1859 году.

По словам Добролюбова, Печорин «действительно презирает людей, хорошо понимая их слабости; он действительно умеет овладеть сердцем женщины не на краткое мгновенье, а

надолго, нередко навсегда. Все, что встречается ему на его дороге, он умеет отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: он не знает, куда идти. Сердце его

пусто и холодно ко всему. Он все испытал, и ему еще в юности опротивели все удовольствия, которые можно достать за деньги; любовь светских красавиц тоже опротивела

ему, потому что ничего не давала сердцу; науки тоже надоели, потому что он увидел, что от них не зависит ни слава, ни счастье; самые счастливые люди — невежды, а

слава — удача; военные опасности тоже ему скоро наскучили, потому что он не видел в них смысла и скоро привык к ним. Наконец, даже простосердечная, чистая любовь

дикой девушки, которая ему самому нравится, тоже надоедает ему: он и в ней не находит удовлетворения своим порывам. Но что же это за порывы? куда влекут они? отчего

он не отдается им всей силой души своей? Оттого, что он сам их не понимает и не дает себе труда подумать о том, куда девать свою душевную силу; и вот он проводит

свою жизнь в том, что острит над глупцами, тревожит сердца неопытных барышень, мешается в чужие сердечные дела, напрашивается на ссоры, выказывает отвагу в пустяках,

дерется без надобности...»[4]

Добролюбов отчетливо различал индивидуальные черты Онегина, Печорина, Бельтова, Рудина, но не эти различия имели для него значение, он имел в виду обломовщину как

социальное явление: «...мы не могли не видеть разницы темперамента, например, у Печорина и Обломова, точно так же как не можем не найти ее и у Печорина с Онегиным...

Весьма вероятно, что при других условиях жизни, в другом обществе, Онегин был бы истинно добрым малым, Печорин и Рудин делали бы великие подвиги, а Бельтов оказался

бы превосходным человеком». Но для Добролюбова наиболее существенно то, что в новых исторических условиях «в общественном сознании все они более и более превращаются

в Обломова»[5].

Тот же смысл вложил М. Е. Салтыков-Щедрин в свою ироническую характеристику «провинциальных Печориных» и «печоринства» в «Губернских

очерках»[6].

Большое внимание проблеме «лишних людей» уделил Герцен. В статье «Very dangerous!!!», написанной незадолго до появления в «Современнике» статьи «Что такое обломовщина?»,

Герцен вступил в полемику с Добролюбовым по поводу его другой, более ранней работы «Литературные мелочи прошлого года». Несогласный с дискредитацией так называемого

«обличительного направления» и переоценкой исторической и общественной значимости «лишних людей», проводившейся на страницах «Современника» и других русских журналов

в 1857—1859 годах, Герцен заявлял: «...Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный

рок лишнего, потерянного человека... являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах... если б Онегин и Печорин могли, как

многие, приладиться к николаевской эпохе, Онегин был бы Виктор Никитич Панин, а Печорин не пропал бы по пути в Персию[7],

а сам управлял бы, как Клейнмихель, путями сообщения и мешал бы строить железные дороги.

Но время Онегиных и Печориных прошло. Теперь в России нет лишних людей, теперь, напротив, к этим огромным запашкам рук недостает. Кто теперь не найдет дела, тому

пенять не на кого, тот в самом деле пустой человек, свищ или лентяй. И оттого очень естественно Онегины и Печорины делаются

Обломовыми»[8].

Исходя из исторического понимания вопроса о «лишних людях», Герцен утверждал: «Общественное мнение, баловавшее Онегиных и Печориных потому, что чуяло в них свои

страдания, отвернется от Обломовых»[9].

Полемику об историческом значении типа «лишнего человека» Герцен продолжал в следующем, 1860 году, в статье «Лишние люди и желчевики». В отличие от Чернышевского и

Добролюбова, настаивавших на том, что «лишние люди» возникли на почве крепостничества, обеспечивающего возможность праздной жизни, Герцен объяснил появление этих

героев дворянского периода освободительного движения реакцией 1830—1840-х годов, которая парализовала все попытки полезной общественной деятельности. Эта точка

зрения высказывалась Герценом и раньше не только в публицистических работах, например «О развитии революционных идей в России», но и в его романе «Кто виноват?»,

переизданном в Лондоне в 1859 году как раз в пору самых острых споров вокруг «лишних людей».

В статье «Лишние люди и желчевики» Герцен как бы подвел итог затянувшейся полемике: «Лишние люди были тогда столько же необходимы, как необходимо теперь, чтобы их не

было»[10]. Такая формулировка свидетельствовала о некотором сближении позиций Чернышевского и Добролюбова с позицией

Герцена, чему, конечно, немало способствовала поездка Чернышевского в 1859 году в Лондон для объяснений с Герценом[11].

Критики демократического лагеря — Д. И. Писарев, В. А. Зайцев, Н. В. Шелгунов — не оценили исторически прогрессивной роли Лермонтова и его творческого наследия. Из

всего наследия Лермонтова Писарев принял только «Героя нашего времени». Определяя значение Печорина в развитии образа «лишнего человека», он писал: «...у Печориных

есть воля без знания, у Рудиных — знание без воли; у Базаровых есть знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое»[12].

В статье «Реалисты» Писарев возвращается к сопоставлению Печорина и Базарова: «Печоринский и базаровский типы ненавидят и отталкивают друг друга. Печорины и Базаровы

решительно не могут существовать вместе в одном обществе, потому что и Печорины и Базаровы выделываются из одного материала: стало быть, чем больше Печориных, тем

меньше Базаровых, и наоборот. Вторая четверть XIX столетия особенно благоприятствовала производству Печориных; новых Печориных жизнь уже не отчеканивает, а старые,

потускнелые и поблекшие, никак не желают понять, что их время прошло»[13].

Противоречивые суждения о Печорине высказал Н. В. Шелгунов в статье «Русские идеалы, герои и типы»: «В чем же и слабость всех наших поэтов и романистов, как не в

том, что они не умели мыслить, не имели решительно никакого понятия о страданиях человеческих и о средствах против общественных зол. Оттого их героями являлись не

общественные деятели, а великосветские болтуны, и, чересчур обобщая салонную жизнь, они называли «героями нашего времени» тех, кого бы правильнее назвать «салонными

героями». Это была литературная клевета писателей, неспособных понимать жизнь и общественных стремлений новых поколений»[14].

Однако, несмотря на отрицательную оценку Печорина, Шелгунов разглядел в герое Лермонтова отличительные черты русского национального характера — силу, смелость и

твердость духа: «В Печорине мы встречаем тип силы, но силы искалеченной, направленной на пустую борьбу, израсходовавшейся по мелочам на дела недостойные...

...Печорина не запугаешь ничем, его не остановишь никакими препятствиями; кожа у него, правда, женская и рука аристократическая, но он, этой аристократической рукой,

наносит смерть не хуже любого дикаря»[15].

Критик признавал значительность и духовную мощь Печорина, силу, роднящую его с героическими характерами русских народных богатырей.

Наряду с оживленным обсуждением образа Печорина в русской критике и публицистике, «Герой нашего времени» оказывал непосредственное воздействие на дальнейшее развитие

русской прозы, и персонажи романа Лермонтова в различных вариациях продолжали появляться на страницах новых романов и повестей. Своего рода мода на Печорина,

увлечение им сказалось в образе герценовского Бельтова, а также в целой галерее тургеневских героев: в Рудине, в Гамлете Щигровского уезда, в Андрее Колосове. В

1848 году Александр Станкевич выступает в «Современнике» с повестью «Ипохондрик», а в 1851 году с повестью «Идеалист» (в альманахе «Комета»), также творчески

откликаясь на «Героя нашего времени».

Но уже в повести «Бретёр» Тургенев начинает борьбу с «печоринством». В конце 1840 — начале 1850-х годов с развенчанием новых Печориных выступает М. В. Авдеев. Он

напечатал в «Современнике» в 1849, 1851 и 1852 годах три повести: «Варенька», «Записки Тамарина» и «Иванов», которые затем издал в 1852 году отдельно под общим

названием «Тамарин». Вскоре имя Тамарина сделалось нарицательным для всякого рода провинциальных Печориных. Но Авдеев, как отметил Чернышевский в статье «Роман и

повести М. Авдеева», не сумел критически вскрыть сущность печоринского характера. Больше того, «первые части „Тамарина“... — писал Чернышевский, — это буквальное

подражание „Герою нашего времени“», но неудачное, ибо Тамарин — это не Печорин, а «Грушницкий, явившийся г. Авдееву во образе Печорина». В итоге «...г. Авдеев

написал пародию, но не на тип Печорина, а на Лермонтова, как Козлов написал в своем „Чернеце“ пародию на Байрона: оба они не ведали, что

творили»[16].

Вслед за Авдеевым А. Ф. Писемский в сатирическом очерке «М. Батманов» (1853), обнаружив недостаточно глубокое и исторически верное понимание романа Лермонтова,

создал пародийный образ «Печорина начала 50-х годов»[17].

Затем окарикатуренный тип Печорина вывел реакционный писатель В. И. Аскоченский в романе «Асмодей нашего времени» (1859) в лице молодого человека, видного чиновника

Пустовцова.

В 1870-е годы образ Печорина снова появляется в литературе. Печорина в качестве действующего лица выводит писатель-демократ А. О. Осипович-Новодворский в повести

«Эпизод из жизни ни павы, ни вороны». Трактовка Печорина Новодворским близка к добролюбовской. Он дает такую литературную генеалогию Печорина: отец его — Демон,

дети — Рудин, Базаров и интеллигент-разночинец 1870-х годов учитель Преображенский, от имени которого ведется рассказ в повести. С точки зрения Новодворского,

поколение Печориных — это идейно неустойчивые, колеблющиеся интеллигенты, занимающие промежуточное положение между дворянским и революционно-демократическим станом.

Высказывания Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова о «лишних людях» и споры их на пути к решению этого вопроса имеют большое значение для изучения романа

Лермонтова и оценки исторического значения образа Печорина в отечественном литературоведении.

В наше время мы оцениваем «лишних людей» более объективно. Нам понятно стремление Белинского защитить Печорина от выпадов реакционной критики и увидеть в Печорине,

да и в самом Лермонтове, «семена глубокой веры» в достоинство человека и в жизнь. Мы понимаем, что Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин в свое время были «лишними людьми»

для реакционной, николаевской России, для деятелей охранительного направления; в истории же развития русского самосознания передовой России Онегин, Печорин, Бельтов,

Рудин — необходимые звенья, без которых наша культура была бы гораздо беднее. Эти «лишние люди» жили и мыслили в такое время, когда их смелые слова, их критическое

отношение к самодержавно-крепостнической действительности, их размышления были общественно важным и исторически необходимым делом. Вот почему роман Лермонтова,

всесторонне раскрывающий передового героя 1830-х годов, был общественно значительным событием в истории русской литературы. |

|

ЖАНР, ПОСТРОЕНИЕ, СТИЛЬ

РОМАНА

|

| |

«Герой нашего времени» — роман, состоящий из пяти повестей и рассказов, объединенных главным

действующим лицом — Григорием Александровичем Печориным.

Жанр «Героя нашего времени» (роман в виде «цепи повестей») был подготовлен распространенными в русской прозе 1830-х годов циклами повестей, которые часто приписывались

особому рассказчику или сочинителю («Повести Белкина» Пушкина, «Вечера на хуторе...» Гоголя, «Вечера» А. Бестужева-Марлинского и М. Жуковой). Лермонтов обновил этот

жанр, перейдя от внешней мотивировки к внутренней и объединив все повести личностью героя. Цикл повестей превратился в психологический роман. Таким образом, «Герой

нашего времени» стал новым решением проблемы русского романа и дал начало дальнейшему его развитию у Тургенева, Толстого, Достоевского. Лермонтов соединил такие

характерные для 1830-х годов жанры, как путевой очерк, рассказ на биваке, светская повесть, кавказская новелла. «Герой нашего времени» был выходом за пределы этих

малых жанров — по пути к объединяющему их жанру романа. Роману Лермонтова, особенно повести «Княжна Мери», непосредственно предшествовал стихотворный роман Пушкина

«Евгений Онегин». Но между этими двумя романами есть существенное различие: у Лермонтова — углубленный психологический анализ, раскрытие современного ему человека

изнутри, а Пушкин рассматривает героя времени внешне, как бы со стороны и несколько менее детально. Сопоставляя «Героя нашего времени» с «Евгением Онегиным» в статье

1840 года, Белинский писал: «Онегин для нас уже прошедшее и прошедшее невозвратно». Печорин — «...это Онегин нашего времени, герой нашего времени. Несходство их

между собой гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою». Разница, однако, существенна: «Этот человек не равнодушно, не апатически несет свое страдание: бешено

гоняется он за жизнью, ища ее повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в

рефлексии ищет их разрешения: подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою. Он сделал из себя любопытный предмет для своих наблюдений

и, стараясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только откровенно признается в своих недостатках, но еще и выдумывает небывалые или ложно истолковывает

самые естественные свои движения» (Белинский. Т. 4. С. 265—266).

Содержание романа позволяет восстановить историю жизни Печорина. Если держаться последовательности событий, развивающихся в повестях и рассказах «Героя нашего времени»,

то они расположены примерно так: Печорин, быть может, за дуэль выслан из Петербурга на Кавказ. По дороге к месту его новой службы он задержался в Тамани, где

происходит его случайное столкновение с контрабандистами («Тамань»). После какой-то военной экспедиции ему разрешают пользоваться водами в Пятигорске, затем за дуэль

с Грушницким («Княжна Мери») его отправляют под начальство Максима Максимыча в крепость. Отлучившись на две недели в казачью станицу, Печорин переживает историю с

Вуличем («Фаталист»), а по возвращении в крепость происходит похищение Бэлы («Бэла»)[18]. Из крепости Печорина переводят в Грузию, затем он

возвращается в Петербург. Через пять лет, вновь очутившись на Кавказе, по дороге в Персию, Печорин встречается с Максимом Максимычем и офицером — автором путевых

записок («Максим Максимыч»). Наконец, на обратном пути из Персии Печорин умирает (Предисловие к «Журналу Печорина») (см.: Дурылин, с. 24).

Лермонтов сознательно ломает порядок этих событий и рассказывает о них не в хронологической последовательности. Это можно обозначить таблицей, в которой слева указана

последовательность повестей романа, а справа, цифрами, — реальная последовательность описываемых событий.

Такое расположение частей романа, нарушающее хронологический (фабульный) порядок, усиливает сюжетное напряжение, дает возможность максимально заинтересовать читателя

Печориным и его судьбой, постепенно раскрывая во всей противоречивости и сложности его характер[19].

В романе Лермонтова композиция и стиль подчинены одной задаче: как можно глубже и всестороннее раскрыть образ героя своего времени, проследить историю его внутренней

жизни. «История души человеческой, — как заявляет автор в Предисловии к «Журналу Печорина», — хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории

целого народа, особенно когда она... писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление».

Образ Печорина раскрывается двояко: с точки зрения постороннего наблюдателя и в плане внутреннего его самораскрытия. Вот почему роман Лермонтова четко делится на две

части; каждая из этих частей обладает внутренним единством. Первая часть знакомит читателя с героем приемами внешней характеристики. Вторая часть подготавливается

первой. В руки читателя попадает «Журнал Печорина», в котором он рассказывает о себе в предельно искренней исповеди.

Роман построен так, что Печорин и его история последовательно предстают перед читателем как бы с трех точек зрения.

|

|

Сюжетный порядок |

Хронологический (фабульный) порядок |

Предисловие (1841 года) |

Ко всему роману |

12 |

«Бэла» |

Путешествие по Военно-Грузинской дороге офицера-повествователя с Максимом

Максимычем.

Первая часть рассказа Максима Максимыча о Бэле.

Переезд через Крестовый перевал.

Вторая часть рассказа Максима Максимыча о Бэле.

Концовка «Бэлы». Заключение от имени офицера-повествователя. |

7

5

8

6

9 |

«Максим Максимыч» |

Встреча с Максимом Максимычем и Печориным во Владикавказе. |

10 |

Предисловие к «Журналу Печорина» |

Сообщение о том, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. |

11 |

«Тамань» |

История в Тамани до того, как Печорин попал на Кавказские минеральные воды.

| 1 |

«Княжна Мери» |

Дневник Печорина до записи, сделанной в ночь перед дуэлью.

Окончание «княжны Мери» – запись, сделанная Печориным по памяти в крепости. |

2

3 |

«Фаталист» |

История с Вуличем в казачьей станице зимой, до похищения Бэлы. |

4 |

|

Предисловие автора, написанное в ответ на разноречивые толки критики и включенное во второе издание книги, объясняет общий замысел, цель произведения. Затем идут

путевые записки автора, повесть «Бэла». Эти путевые записки стилистически продолжают «Путешествие в Арзрум» Пушкина, опубликованное в 1836 году в «Современнике»,

как раз незадолго до высылки Лермонтова на Кавказ.

При всей своей кажущейся простоте повесть «Бэла» сложна и по композиции, и по стилю[20]. Традиционная романтическая тема

приобретает здесь правдивый, реалистический характер.

Повесть «Бэла» начинается путевыми записками. Их автор — русский офицер, странствующий «с подорожной по казенной надобности», смотрит на кавказскую природу и

кавказский быт глазами русского человека: «...и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского

колокольчика».

Лермонтов избегает местных, диалектных или кавказских иноязычных слов, намеренно пользуясь общелитературной лексикой. Простота и точность лермонтовского прозаического

языка вырабатывались под прямым воздействием прозы Пушкина.

Центральным в повести «Бэла» является рассказ Максима Максимыча, включенный в записки странствующего офицера. Однако этот рассказ перебивается описанием Крестового

перевала. Рассказ Максима Максимыча осложнен и тем, что в первую его часть включен рассказ Казбича о том, как он спасался от казаков, во вторую — автохарактеристика

Печорина. Этой композиции повести соответствует ее стилистическая сложность. Каждое действующее лицо имеет свою речевую

манеру[21].

По теме, по материалу эта романтическая история похищения Бэлы Печориным восходит к «Кавказскому пленнику» Пушкина, к кавказским романтическим повестям Марлинского,

но рассказана она нарочито сниженным, прозаическим языком, рассказывает ее не автор, не Печорин, а Максим Максимыч. И Лермонтов подчеркивает особенности речи Максима

Максимыча. Сказовая манера Максима Максимыча, да и самый образ этого рассказчика, простого, скромного человека, восходит к «Повестям Белкина», к «Станционному

смотрителю».

Если Марлинский в «Аммалат-беке» описывал джигитовку в каком-то волшебном сиянии, с оперным блеском, то лермонтовский Максим Максимыч говорит о джигитовке без всякой

аффектации: «...потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную

компанию...».

Для речевой манеры Максима Максимыча характерно употребление выражений и оборотов из военно-профессиональной терминологии: «пришел транспорт с провиантом»; «Девки

и молодые ребята становятся в две шеренги». Вместе с тем в речи Максима Максимыча без всякой особой аффектации, без нажима, как совершенно привычные,

вошедшие в ежедневный обиход, встречаются наиболее распространенные местные, «кавказские», слова и выражения: мирно́й князь, кунак, джигитовка, сакля, духанщица,

бешмет, гяур, калым и т. п. Иногда в речи самого Максима Максимыча, а чаще в передаваемой им прямой речи Казбича и Азамата звучат отдельные слова и фразы татарского

языка: «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему: — яман будет твоя башка!».

Но бывает и так, что Максим Максимыч в своем рассказе как бы затрудняется припомнить какое-либо местное кавказское выражение и заменяет его соответствующими русскими

словами: «Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки». Это своеобразие речевой манеры Максима Максимыча

является прямым выражением его отношения к людям, к окружающему быту.

В наиболее напряженные драматические моменты язык Максима Максимыча становится особенно выразительным и приближается к стилю автора: «Он стал на колени возле кровати,

приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою

душу...»

Высокую художественность речи Максима Максимыча отметил еще Белинский: «Максим Максимыч рассказывал ее [историю «Бэлы»] по-своему, своим языком; но от этого она не

только ничего не потеряла, но бесконечно много выиграла. Добрый Максим Максимыч, сам того не зная, сделался поэтом, так что в каждом его слове, в каждом выражении

заключается бесконечный мир поэзии. Не знаем, чему здесь более удивляться: тому ли, что поэт, заставив Максима Максимыча быть только свидетелем рассказываемого им

события, так тесно слил его личность с этим событием, как будто бы сам Максим Максимыч был его героем, или тому, что он сумел так поэтически, так глубоко взглянуть на

событие глазами Максима Максимыча и рассказать это событие языком простым, грубым, но всегда живописным, всегда трогательным и потрясающим даже в самом комизме

своем?..» (Белинский. Т. 4. С. 207).

Вложив рассказ об истории Печорина и Бэлы в уста старого «кавказца» Максима Максимыча, Лермонтов оттенил трагическую опустошенность Печорина и вместе с тем

противопоставил ему цельный характер русского человека.

Честный труженик, незаметный герой, Максим Максимыч не только по-новому продолжает традицию, намеченную Пушкиным в образе первого демократического героя —

станционного смотрителя, но и предвосхищает образы героев Севастополя в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого и

в особенности образы Тимохина и Тушина в «Войне и мире»[22].

Сам Лермонтов придавал большое значение разработке этого образа. Об этом свидетельствует примыкающий к «Герою нашего времени» набросок, озаглавленный «Кавказец»:

«Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из

России. Ему большею частью от 30 до 45 лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор. Настоящих кавказцев вы находите

на Линии; за горами, в Грузии, они имеют другой оттенок...

Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До 18 лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он

потихоньку в классах читал «Кавказского Пленника» и воспламенился страстью к Кавказу. Он с 10 товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами

и маленьким чемоданом. Он еще в Петербурге сшил себе архалук, достал мохнатую шапку и черкесскую плеть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной

кинжал, и первые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. Наконец он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился,

как следует, в казачку пока до экспедиции; все прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает

поймать руками десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совершает рыцарские подвиги — мечта, вздор, неприятеля не

видать, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть

и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть лет: все одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно храбр и смеется над новичками, которые подставляют

лоб без нужды» (Т. 6. С. 348—349).

Такова типичная история жизни почти всякого «кавказца», примерно так представлял себе прошлое Максима Максимыча Лермонтов. И характерно, что ироническое отношение

Лермонтова к молодому, неопытному кавказцу постепенно сменяется чувством уважения и симпатии к уже закалившемуся в испытаниях офицеру. В наброске Лермонтов наметил

несколькими легкими штрихами, как преодолеваются романтические иллюзии юности, как воспитанный на Марлинском «кавказец» под непосредственным воздействием кавказской

суровой действительности приобретает трезвый, прозаический взгляд на жизнь: «Между тем, хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив;

сидит себе да покуривает из маленькой трубочки; он также на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо; в экспедицию он больше не напрашивается: старая

рана болит! Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту...» (Т. 6. С. 349).

Это упоминание о пленной черкешенке заслуживает особого внимания. История похищения Печориным Бэлы, рассказанная Максимом Максимычем, оказывается, осуществляет «почти

несбыточную мечту» всякого «кавказца», и в том числе, быть может, самого Максима Максимыча.

В повести «Бэла» Максим Максимыч представлен не столько действующим лицом, сколько рассказчиком. Лермонтов ограничивается беглой и внешней его характеристикой. Все

внимание читателя сосредоточено не на действиях Максима Максимыча, а на его рассказе, из которого возникает образ главного героя — Печорина. Правда, рассказывая о

Бэле и Печорине, Максим Максимыч попутно сообщает кое-что и о себе, но эти сдержанные признания[23] все же не выдвигают

Максима Максимыча на первый план.

Во второй повести, связывающей «Бэлу» с «Журналом Печорина» и озаглавленной «Максим Максимыч», старый штабс-капитан уже ничего не рассказывает. «Мы молчали. Об чем

было нам говорить?.. Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного...». Теперь Максим Максимыч сам является действующим лицом, а рассказывает о нем автор.

Все внимание читателя устремляется на Максима Максимыча. Его поведение, слова, жесты получают индивидуальный отпечаток и отмечаются наблюдательным автором.

Типичность Максима Максимыча совсем иного порядка, чем типичность Печорина. Печорин — человек выдающийся, исключительный. Максим Максимыч — обыкновенный, честный

офицер, каких было много на Кавказской линии и вообще в армии.

Максим Максимыч — один из тех армейских офицеров, которые вынесли на себе всю тяжесть длительной кавказской войны. По определению Белинского, это тип «старого

кавказского служаки, закаленного в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у которого чудесная душа,

золотое сердце. Это тип чисто русский...» (Белинский. Т. 4. С. 205).

В повести «Максим Максимыч» единственный раз автор романа сталкивается с Печориным лицом к лицу. Описание внешности героя Лермонтов не счел возможным вложить в уста

Максима Максимыча или какого-либо другого героя своего романа. Он позаботился о тщательной мотивировке встречи автора с героем романа, чтобы от его имени нарисовать

точный психологический портрет человека, судьбой которого читатель уже заинтересовался в повести «Бэла».

Появлению Печорина предшествует описание его щегольской коляски и избалованного столичного лакея. Надменность слуги резко контрастирует с нескрываемой радостью

Максима Максимыча, с его нетерпением поскорее увидеть Печорина.

Прежде чем приступить к характеристике Печорина, Лермонтов особо предупреждает читателя: «Теперь я должен нарисовать его портрет».

«Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов,

не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сертучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть

ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и

когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный

признак некоторой скрытности характера... Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение

всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С

первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела

какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении,

можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на

светлый цвет его волос, усы его и брови были черные, — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади...».

Такое внешне точное и вместе с тем психологически проникновенное воссоздание портрета действующего лица было подлинным открытием в истории литературы. Достаточно

сравнить этот портрет с любым портретом в прозе Пушкина, чтобы убедиться, что Лермонтов пошел по пути дальнейшей детализации, дальнейшего более углубленного

психологического анализа внешнего облика и внутреннего содержания своего героя. Он подбирает в определенной последовательности внешние детали и сразу же истолковывает

их в физиологическом, социологическом и психологическом плане.

Портретное мастерство Лермонтова открывало широкие возможности для психологически разработанных портретных характеристик в творчестве Тургенева, Толстого, Гончарова,

Чехова и Горького и всей последующей русской литературы[24].

После встречи автора с Печориным во Владикавказе в руки автора попадают его записки. В Предисловии к «Журналу Печорина» автор сообщает то, чего не мог бы сообщить сам

Печорин: Печорин умер, возвращаясь из путешествия в Персию. Так обосновывается право автора на публикацию «Журнала Печорина», состоящего из трех повестей: «Тамань»,

«Княжна Мери» и «Фаталист».

В повестях «Журнала Печорина», написанных от первого лица, появляется третий рассказчик, третье по счету авторское «я» — сам Печорин, судьбой которого читатель

заинтересовался еще в рассказе Максима Максимыча и значительность которого оценил по портретной характеристике, данной наблюдательным автором. И вот умный, скрытный

Печорин, умеющий точно определить каждую мысль, всякое душевное состояние как самого себя, так и своих собеседников, с беспощадной откровенностью рассказывает о

своей жизни, о глубокой неудовлетворенности собой и всем окружающим. В самоанализе, в «рефлексии» (по терминологии Белинского) — сила и слабость Печорина, отсюда

его превосходство над людьми, и в этом одна из причин его скептицизма, разочарованности.

Стиль «Журнала Печорина» во многом близок к стилю авторского повествования в «Бэле» и «Максиме Максимыче». Еще Белинский отмечал: «хотя автор и выдает себя за

человека, совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи — удивительное сходство» (Белинский. Т. 4. С. 262).

При всем стилистическом единстве «Журнала Печорина» каждая из трех повестей, составляющих этот «Журнал», имеет свою историко-литературную генеалогию.

«Тамань» — остросюжетная и вместе с тем самая лирическая повесть во всей книге — по-новому и в реалистической манере продолжает традиции романтических разбойничьих

повестей; вместе с тем в эту маленькую повесть вплетается распространенный в романтической балладе мотив русалки, ундины, но и он переведен в реальный жизненный

план: ундина превращается в обольстительную контрабандистку.

Л. Ф. Зуров отметил сюжетную близость «Тамани» к рассказу Жорж Санд «L’Orco». Этот рассказ Жорж Санд был напечатан в «Revue des deux mondes» в XIII томе 1 марта 1838

года. Лермонтов следил за этим изданием и, можно сказать с уверенностью, знал рассказ Жорж Санд[25].

У Жорж Санд дело происходит в находящейся под австрийским владычеством Венеции. Заговорщики, мечтая об освобождении родного города, ведут безжалостную борьбу с

австрийцами. Отважная венецианская красавица завлекает ночью молодых офицеров в свою гондолу и топит их в море. О ее гондоле в Венеции многие знают, даже австрийские

пограничники видели ее, но считают лодкой контрабандистов. О контрабандистах Жорж Санд упоминает дважды. Во время ночной прогулки молодой австрийский офицер встречает

ночную красавицу; как и девушка в «Тамани» при первой встрече с молодым русским офицером, она поет песню, как бы не замечая его, и т. д. При всей сюжетной близости

к рассказу Жорж Санд по идейному замыслу, по отношению автора к воспроизводимой действительности «Тамань» представляет полную противоположность и этой, и другим

романтическим новеллам предшественников Лермонтова. Каждому движению героя, каждому поступку соответствует бытовая реалистическая мотивировка. Денщик-казак обрисован

подчеркнуто прозаическими чертами. Все в «Тамани» объясняется и развязывается самым обычным и прозаическим образом, хотя первоначально воспринимается Печориным

несколько романтически и подлинно поэтически. Это неудивительно. Печорин попадает в непривычную и в нетипичную для дворянского героя обстановку. Ему кажется загадочной

бедная хата с ее неприветливыми обитателями на высоком обрыве у Черного моря. И Печорин вторгается в эту непонятную ему, странную жизнь контрабандистов, как «камень,

брошенный в гладкий источник».

Читатель вместе с Печориным начинает понимать, что девушка-контрабандистка только разыграла роль страстно влюбленной русалки, чтобы освободиться от непрошеного гостя

— офицера. Когда оказывается, что тем временем слепой мальчик обокрал Печорина, грустно-ироническое восклицание Печорина подводит правдивый и горький итог всему

происшествию: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..».

Белинский высоко оценил «Тамань»: «Мы не решились делать выписок из этой повести, потому что она решительно не допускает их: это словно какое-то лирическое

стихотворение, вся прелесть которого уничтожается одним выпущенным или измененным не рукою самого поэта стихом; она вся в форме; если выписывать, то должно бы выписать

всю от слова до слова; пересказывание ее содержания даст о ней такое же понятие, как рассказ, хотя бы и восторженный, о красоте женщины, которой вы сами не видели»

(Белинский. Т. 4. С. 226).

Вторая повесть, входящая в состав «Журнала Печорина», «Княжна Мери», разрабатывает тему героя времени в окружении «водяного общества», намеченную еще Пушкиным в

известных строфах «Путешествия Онегина» («Уже пустыни сторож вечный...»; Пушкин. Т. 5. С. 210).

Описание кавказской природы, быта и нравов посетителей Кавказских минеральных вод в этой повести своеобразно сочетается с ироническим, если не сатирическим,

изображением жизни дворянского «водяного общества», в окружении которого и в столкновении с которым показан Печорин.

Княжна Мери и ее мать княгиня Лиговская, ее свойственница Вера и второй муж Веры Семен Васильевич — все это люди того круга, к которому принадлежит и Печорин; он

связан с ними общими петербургскими и московскими знакомствами и воспоминаниями.

В повести «Княжна Мери» Печорин выступает перед читателем не только как мемуарист-рассказчик (как в «Тамани» и «Фаталисте»), но и как автор дневника, журнала, в

котором точно фиксируются его размышления и впечатления. Это позволяет Лермонтову с большой глубиной раскрыть внутренний мир своего героя.

Дневник Печорина открывается записью, сделанной 11 мая, на другой день после приезда в Пятигорск. Подробные описания последующих событий составляют как бы первую,

«пятигорскую» часть повести. Запись от 10 июня открывает вторую, «кисловодскую» часть его дневника. Во второй части события развиваются стремительнее, последовательно

подводя к кульминации повести и всего романа — к дуэли Печорина с Грушницким. За дуэль с Грушницким Печорин попадает в крепость к Максиму Максимычу. Этим и

заканчивается повесть.

Таким образом, все события «Княжны Мери» укладываются в срок немногим больший, чем полтора месяца. Но повествование об этих немногих днях дает возможность Лермонтову

с исключительной глубиной и полнотой раскрыть изнутри противоречивый образ Печорина.

Именно в «Княжне Мери» наиболее глубоко показаны безысходное отчаяние, трагическая безнадежность Печорина, умного и даровитого человека, искалеченного средой и

воспитанием.

Прошлое Печорина, если не говорить о более раннем замысле «Княгини Лиговской», в пределах «Героя нашего времени» мало интересует Лермонтова. Автор почти не занят

вопросом о становлении своего героя. Лермонтов не считает даже нужным сообщить читателю, что делал Печорин в Петербурге в продолжение пяти лет, прошедших после

возвращения его с Кавказа и до нового появления во Владикавказе («Максим Максимыч») по пути в Персию. Все внимание Лермонтова обращено на раскрытие внутренней жизни

своего героя.

Не только в русской, но и в мировой литературе Лермонтов одним из первых овладел умением улавливать и изображать «психический процесс возникновения мыслей», как

выразился Чернышевский в статье о ранних повестях и рассказах Льва Толстого. И если «сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души» в полной мере

были раскрыты средствами художественной литературы только Толстым, то при всем различии между Лермонтовым и Толстым Чернышевский не случайно назвал среди

предшественников Толстого имя автора «Героя нашего времени», у которого «более развита эта сторона психологического анализа»[26].

В беседе с доктором Вернером Печорин говорит: «Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я

взвешиваю и разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой

мыслит и судит его...»

Печорин последовательно и убедительно раскрывает в своем дневнике не только свои мысли и настроения, но и духовный мир и душевный облик тех, с кем ему приходится

встречаться. От его наблюдательности не ускользают ни интонации голоса собеседника, ни движения его глаз, ни мимика. Каждое сказанное слово, каждый жест открывают

Печорину душевное состояние собеседника. Печорин не только умен, но и наблюдателен и чуток. Этим объясняется его умение отлично разбираться в людях. Портретные

характеристики в «Журнале Печорина» поражают своей глубиной и меткостью. Мы знаем, что они написаны Лермонтовым, но ведь Лермонтов не случайно же приписал их Печорину.

Так, о докторе Вернере Печорин записывает: «Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и

не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы

трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием» и т. д.

Если Вернер является спутником Печорина, то Грушницкий — его антипод. Печорин знакомится с Грушницким в действующем отряде, а затем встречается с ним в Пятигорске.

Эта встреча дает повод для развернутой портретной характеристики Грушницкого.

Разгадав Грушницкого, Печорин точно воспроизводит в своих записях его речь и этим окончательно раскрывает его ничтожность. Фальшивые, излишне приподнятые,

декламационные высказывания Грушницкого изобилуют восклицаниями, вопросами, подчеркнутыми паузами и умолчаниями; речь Грушницкого без всякой меры расцвечена острыми

антитезами, сравнениями и приравнениями, например: «Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня».

Природа, пейзаж в «Герое нашего времени», в особенности в «Журнале Печорина», очень часто не только фон для человеческих переживаний. Пейзаж непосредственно проясняет

состояние человека, а иногда контрастно подчеркивает несоответствие переживаний героя и окружающей обстановки.

Первой же встрече Печорина с Верой предшествует грозовой, насыщенный электричеством пейзаж: «Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор,

обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто

зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством».

Противоречивое состояние Печорина перед дуэлью характеризуется двойственностью образов и красок утреннего пейзажа окрестностей Кисловодска: «Я не помню утра более

голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое

томленье» и т. д.

Тот же прием контрастного освещения применен в описании горного пейзажа, окружавшего дуэлянтов, поднявшихся на вершину скалы: «Кругом, теряясь в золотом тумане утра,

теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака,

набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз; голова чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые

зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи».

Печорин, умеющий точно определить каждую свою мысль, всякое душевное состояние, сдержанно и скупо сообщает о возвращении с поединка, на котором был убит Грушницкий.

Краткое, выразительное описание природы раскрывает читателю тяжелое состояние Печорина: «Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели».

Наиболее сложно и менее всего изучено историко-литературное происхождение «Фаталиста», авантюрно-психологической или, точнее, авантюрно-философской новеллы,

завершающей роман. Трагическая гибель Вулича как бы подготавливает читателя «Фаталиста» к неизбежной и близкой смерти Печорина; о ней автор уже сообщил в Предисловии

к «Журналу Печорина»: «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер».

Заключительная философская новелла Лермонтова перекликается с некоторыми темами и мотивами, характерными и для немецкого романтика Э.-Т.-А. Гофмана, и для создателя

русской романтической прозы А. А. Бестужева-Марлинского, но вопрос о судьбе, о предопределении ставится Лермонтовым на совершенно реальном, даже бытовом материале.

«Фаталист» ни в какой степени не является подражанием Гофману или Марлинскому. Вместе с тем Лермонтов в «Фаталисте» продолжает разрабатывать проблематику пушкинского

«Выстрела» и «Пиковой дамы» — тему игрока, тему испытания судьбы. Эта тема открыто намечена уже в начале новеллы.

«Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что

мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, много поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные

случаи pro или contra».

В идеалистической философской литературе, в рассказах, повестях и романах 1820-х и в особенности 1830-х годов, в период усилившейся европейской реакции, этому вопросу

уделялось большое внимание.

Ключом к идейному замыслу «Фаталиста» является монолог Печорина, объединяющий первую часть новеллы со второй ее частью, в которой речь идет о смерти Вулича.

Размышления Печорина в этом монологе как бы подводят итог всему «Журналу Печорина» и даже роману «Герой нашего времени» в целом. Как справедливо утверждает Е. Н.

Михайлова, «Лермонтов как бы говорит своей новеллой: никто не может решить окончательно, существует предопределение или нет, поскольку всегда остается место для

случайности, для субъективных «промахов мысли» при объяснении явлений; но даже если предопределение и существует (к чему склоняет пример судьбы Вулича), то и в таком

случае человеку остается одно — действовать, испытывать судьбу.

Действие, борьба — вот последний вывод Лермонтова из проблемы рока» (Михайлова, с. 339).

***

Лермонтов в своем романе еще не ставит вопроса «кто виноват?». Он ограничился тем, что «болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!» Но для того, чтобы

подойти к вопросу «кто виноват?», а затем и решать проблему «что делать?», необходимо было со всей беспощадностью и прямотой указать на болезнь века, обобщить и

подробно изучить сложную, противоречивую жизнь героя своего времени. Именно эту задачу и разрешил Лермонтов в первом русском психологическом и социально-философском

романе в прозе.

Роман Лермонтова прочно вошел в историю русской реалистической прозы и во многом определил развитие русского классического романа.

Алексей Толстой, Николай Тихонов и другие советские писатели и поэты не раз называли Лермонтова, его поэтическое наследие и роман «Герой нашего времени» среди любимых

творений, которые учат высокому мастерству и великой требовательности к долгу писателя.

А. Н. Толстой так определил значение прозы Лермонтова и его романа «Герой нашего времени»: «Лермонтов-прозаик — это чудо, это то, к чему мы сейчас, через сто лет,

должны стремиться, должны изучать лермонтовскую прозу, должны воспринимать ее как истоки великой русской прозаической литературы.

Лермонтов в «Герое нашего времени», в пяти повестях: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист», связанных единым внутренним сюжетом — раскрытием

образа Печорина, героя времени... Лермонтов в пяти этих повестях раскрывает перед нами совершенство реального, мудрого, высокого по стилю и восхитительно

благоуханного искусства.

Читаешь и чувствуешь: здесь все — не больше и не меньше того, что нужно и как можно сказать. Это глубоко и человечно. Эту прозу мог создать только русский язык,

вызванный гением к высшему творчеству. Из этой прозы — и Тургенев, и Гончаров, и Достоевский, и Лев Толстой, и Чехов. Вся великая река русского романа растекается из

этого прозрачного источника, зачатого на снежных вершинах Кавказа»[27].

«Герой нашего времени», положивший вместе с «Евгением Онегиным» и «Капитанской дочкой» начало развитию русского реалистического социально-психологического романа,

переведен на многие языки народов мира[28]. Много раз роман Лермонтова переводился на английский, итальянский, немецкий

и французский языки; эта книга хорошо знакома в Японии и Индии, в Турции и в Корее. Особенно широкое распространение «Герой нашего времени» получил в Восточной

Европе, и прежде всего в славянских странах: Болгарии, Польше, Чехии и Словакии. На литературы этих стран роман Лермонтова оказал значительное воздействие.

В. Мануйлов

Продолжение: Комментарии. Предисловие >>>

|

|

1. Мануйлов В. А. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

– СПб.: Академич. проект, 1996.

Мануйлов Виктор Андроникович – доктор филологических наук, поэт, исследователь творчества Лермонтова, Пушкинского Дома, инициатор и главный редактор первой

персональной «Лермонтовской энциклопедии», член Союза советских писателей. ( вернуться)

2. Анализу образа «странного человека» и связанной с ним проблематике посвящены следующие

работы: Евзерихина В. А. М. Ю. Лермонтов на пути к созданию образа Печорина // Труды IV науч. конф. Новосиб. пед. ин-та. 1957. Т. 1. С. 217-248 (см. с. 230 и след.);

Владимирская Н. М. Драма «Странный человек» и становление художественной системы Лермонтова // Учен. зап. Великолук. пед. ин-та. 1964. Вып. 24. Кафедра лит. и

истории. С. 5-27.

Б. Т. Удодов, анализируя в этом контексте и другие произведения («Чувствительный и холодный» Н. М. Карамзина, «Российский Вертер» М. В. Сушкова,

«Прогулка по Москве» К. Н. Батюшкова, «Чудак» К. Ф. Рылеева, «Странный человек» В. Ф. Одоевского, «Притворная неверность» А. С. Грибоедова), отмечает, что тип

«странного человека» занимал многих русских писателей первой трети XIX века различных творческих направлений, сам же термин «странный человек» предлагает

рассматривать наряду с терминами «маленький человек», «лишний человек» и др. при изучении типологии образов русской литературы, причем понятие «лишний человек»

включает в более широкую категорию «странный человек» (см.: Удодов Б. Т. «Герой нашего времени»: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1989. С. 10-19). ( вернуться)

3. Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15-ти т. Т. 4. М.: Гослитиздат, 1948. С. 699.

Об отношении Чернышевского к наследию Лермонтова см.: Дотцауер М. Ф. Лермонтов в оценке Чернышевского и его современников // Учен. зап. Сарат. пед. ин-та. 1940.

Вып. 5. С. 84-106. ( вернуться)

4. Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9-ти т. М.; Л.: Гослитиздат, 1962. Т. 4. С. 334-335.

( вернуться)

5. Там же, с. 328, 329 и 333. ( вернуться)

6. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М.: Худож. лит., 1965. Т. 2. С. 277-278.

( вернуться)

7. А. И. Герцен допускает неточность: Печорин умер не по пути в Персию, а возвращаясь из

Персии (С. 95). ( вернуться)

8. Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 14. С. 118-119.

( вернуться)

9. Там же, с. 119. ( вернуться)

10. Там же, с. 317. ( вернуться)

11. Козьмин Б. П. Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон в 1859 году и его переговоры с А. И.

Герценом // Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз. 1953. Вып. 2. С. 137-157; Нечкина М. В. Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен в годы революционной ситуации (1859-1861)

// Там же. 1954. Вып. 1. С. 48-65; Козьмин Б. П. К вопросу о целях и результатах поездки Чернышевского к А. И. Герцену в 1859 году // Там же, 1955. Вып. 2. С.

170-177; Нечкина М. В. О взаимоотношениях Петербургского и Лондонского центров русского освободительного движения в годы революционной ситуации (1859-1861):

(Ответ Б. П. Козьмину) // Там же. С. 178-184; ср.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. Т. 14. С. 495 (примечание). ( вернуться)

12. Писарев Д. И. Соч.: В 4-х т. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 2. С. 21. ( вернуться)

13. Там же, Т. 3. С. 28. ( вернуться)

14. Дело. 1868. № 6. С. 111. ( вернуться)

15. Там же, с. 102 и 109. ( вернуться)

16. Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15-ти т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1949. С. 211,

214; подробнее об этом см.: Касторский С. В. Герой нашего времени // М. Ю. Лермонтов. М.: Учпедгиз, 1941. С. 122-124. ( вернуться)

17. См.: Писарев К. В. Лермонтов и литературное потомство // Лит. обозрение. 1939. N 22.

С. 41-45; Семенов Л. П. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск: Орджоникидз. краев. изд-во, 1939. С. 163; Дурылин, с. 169-170. ( вернуться)

18. Б. Т. Удодов высказал ряд убедительных и интересных соображений в поддержку именно такого

понимания фабульной последовательности в романе Лермонтова: сначала происходит то, о чем рассказывается в «Фаталисте» (зимой в станице), а затем уже история с Бэлой

(апрель, май) (см.: Удодов Б. Т. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». М.: Просвещение, 1989. С. 144—147). ( вернуться)

19. Фабулой мы называем совокупность событий в их естественном хронологическом порядке.

Фабуле противостоит сюжет: те же события, но в их изложении, то есть в том порядке, в котором о них сообщает автор, иначе говоря: фабула — это «то, что было на

самом деле»; сюжет — «как об этом автор сообщил читателю». Такое понимание терминов «сюжет» и «фабула» неоднократно предлагал в своих работах Б. В. Томашевский.

См.: Томашевский Б. В. Теория литературы: (поэтика). Л.: ГИЗ, 1925. С. 127; КЛЭ. Т. 7. ( вернуться)

20. Анализ языка и стиля «Героя нашего времени» см.: Виноградов В. В. Стиль прозы Лермонтова

// Лит. наследство. 1941. Т. 43—44. С. 517—628; Перльмуттер Л. Б. Язык прозы Лермонтова // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Сб. 1. М.: Гослитиздат, 1941.

С. 310—355. Библиография 1 (сист. указ.). ( вернуться)

21. Об этом см.: Маслов И. Персонажи говорят своим языком // Лит. учеба. 1940. N 7. С. 53—74

и цитированную выше статью В. В. Виноградова «Стиль прозы Лермонтова». ( вернуться)

22. О теме простого человека в творчестве Лермонтова см.: Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова.

М.; Л.: Наука, 1964. С. 127—133. Кривошапова С. А. Концепция демократического героя в творчестве М. Ю. Лермонтова. Киев, 1987. С. 59—66. ( вернуться)

23. Например, слова Максима Максимыча: «Надо вам сказать, что у меня нет семейства; об отце и

матери я лет двенадцать уж не имею известия, а запастись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу... Видал я наших губернских барышень, а раз

был-с и в Москве в Благородном собрании, лет двадцать тому назад...». ( вернуться)

24. О мастерстве Лермонтова-портретиста см.: Библиография 1 (по сист. указ.). О системе

рассказчиков в романе: Гусев В. И. Искусство прозы. М., 1993. С. 57. Анализ портрета Печорина см. там же, с. 85—86; Дрозда М. Нарративные маски русской художественной

прозы: От Пушкина до Белого // Russian literature. (Amsterdam), 1994. Vol. 35. № 34. С. 333—362. ( вернуться)

25. См.: Зуров Л. Ф. «Тамань» Лермонтова и «L’Orco» Жорж Занд // The New Review (New York).

1961. December. Vol. 66. P. 176—281. ( вернуться)

26. Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16-ти т. Т. 3. М.: Гослитиздат, 1947. С. 423.

( вернуться)

27. Толстой А. Н. Полн. собр. соч.: В 15-ти т. Т. 13. М.: Гослитиздат, 1949. С. 427—428.

( вернуться)

28. Библиографию переводов «Героя нашего времени» на иностранные языки, составленную

Б. Л. Канделем, см. в изд.: Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 203—218, а также в кн.: Мануйлов В. А., Гиллельсон М. И., Вацуро В. Э.

М. Ю. Лермонтов: Семинарий. Л.: Учпедгиз, 1960. С. 367—390. ( вернуться)

|

| |

| |

|

| |

|

|

|