До Лермонтова путешествие по Военно-Грузинской дороге описал в путевых записках, написанных в октябре 1818 года и опубликованных значительно позднее, А. С. Грибоедов,

затем А. С. Пушкин в первой главе «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года»[4]. В отличие от Грибоедова и Пушкина

Лермонтов описал Военно-Грузинскую дорогу в обратном направлении — с юга на север, от Тифлиса до Владикавказа. Описания этого пути не раз встречаются в русской

периодической печати и в записках путешественников-иностранцев в 1820-е и 1830-е годы (см., например: Поездка в Грузию [неизвестного автора] // Моск. телеграф.

1833. № 15. С. 327—367; Почтовый дорожник, или Описание всех почтовых дорог Российской империи, царства Польского и других присоединенных областей в трех частях.

СПб., 1824; то же. 2-е изд. СПб., 1829; М. С. Руководство к познанию Кавказа. СПб., 1841. Кн. 2. С. 2—61; Кавказский календарь на 1848 год. Тифлис, 1847. С. 81;

В—в А. Дорога от Тифлиса до Владикавказа // Сборник газеты «Кавказ», второе полугодие 1847 года. Тифлис, 1848. С. 1—53; Вейденбаум Е. Г. От Владикавказа до Тифлиса.

Тифлис, 1913).

Тифлис (Тбилиси — от груз. тбили — теплый) – древнейший город Закавказья, основанный грузинским царем Вахтангом Горгасалом (446—449),

столица Грузии со времен сына Вахтанга Дачи (449—514), который завершил сооружение городских стен и перенес столицу из Мцхеты.

В своей многострадальной истории Тбилиси много раз подвергался нападениям и жестоким военным разрушениям.

В 1830-е годы старшее поколение жителей хорошо помнило страшное нашествие персидского шаха Ага-Муххамез-хана, который в 1795 году превратил Тбилиси в груды развалин,

а население частью истребил, частью увел в плен. В ноябре 1799 года в Тбилиси прибыл русский отряд под командой генерал-майора Лазарева. В 1801 году, после

добровольного присоединения Грузии к России, Тифлис стал губернским городом. Лермонтов был в Тифлисе осенью 1837 года, когда в городе насчитывалось около 30 тысяч

жителей: грузин, армян, азербайджанцев, русских. Сохранилось несколько рисунков и картин Лермонтова, изображающих Тифлис. В стихотворении Лермонтова «Свидание»

(1841) и в записанной им в азербайджанской сказке «Ашик-Кериб» (1837) действие происходит в Тифлисе. См. также запись Лермонтова: «Я в Тифлисе...» (Т. 6. С. 383).

Описание Тифлиса времен Лермонтова и о пребывании там поэта см.: Андроников И. Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М.: Сов. писатель, 1955; то же. Тбилиси: Заря

Востока, 1958. Ср.: Андроников, с. 243—334. Кроме того, см.: Полиевктов М., Натадзе Г. Старый Тифлис в известиях современников. Тбилиси: Госиздат Грузии, 1929;

ЛЭ; Лермонтовские места. С. 233—239.

Перекладные – казенные почтовые лошади, которые перепрягались, сменялись на почтовых станциях.

«Пассажир, ехавший на почтовых, должен был иметь «подорожную», в которой указывались маршрут, должность и фамилия пассажира и обозначалось, по казенной или по своей

надобности он едет, каких лошадей следовало запрягать ему на станциях — «почтовых» или «курьерских» — и число лошадей. «Прогоны», т. е. плата за каждую лошадь и

версту, взимались в зависимости от тракта. Число лошадей, которое имел право требовать проезжий, обусловливалось его чином и званием. Максим Максимыч, как

штабс-капитан (9-й класс), имел право на три лошади. Кроме казенных «почтовых станций», на дороге расположены были и частные «духаны», харчевни, где ютились на ночлег

грузины и «горцы», т. е. черкесы, чеченцы, осетины и пр. Лермонтов заставляет офицера-повествователя приметить возле духана и «караван верблюдов». Захват русским

правительством Закавказья в 1802—1829 гг. открыл возможность прямой караванной торговли России с Персией и Турцией» (Дурылин, с. 178—179).

Койшаурская долина, Койшаурская Гора, Арагва. – Известная своей красотой и богатейшей растительностью Койшаурская долина является верхней

частью долины Арагвы, левого притока Куры, которая берет начало в Гудовском ущелье под перевалом Военно-Грузинской дороги.

Ср. в «Путешествии в Арзрум» Пушкина: «С высоты Гуд-горы открывается Койшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как

серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога» (Пушкин. Т. 6. С. 656).

Грибоедов, проезжавший тут с севера на юг в октябре 1818 года, отметил: «Арагва внизу вся в кустарниках, тьма пашней, стад, разнообразных домов, башен, хат, селений,

стад овец и коз (по камням все ходят), руин, замков, церквей и монастырей разнообразных, иные дики... Много ручьев и речек с гор стремятся в Арагву...» Ср. Беляев

А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. СПб., 1882. С. 400—401 (описание Койшаурской долины, относящееся к 1840 году).

...полного мглою ущелья... – Это выражение встречается у Лермонтова не раз. См. в «Княжне Мери» в записи от 10 июня: «...ущелья, полные

мглою и молчанием...» (С. 159), а также в стихотворении 1840 года «Из Гёте» («Горные вершины»):

Тихие долины

Полны свежей мглой.

Духан – харчевня, трактир, также мелочная лавка.

...я нанял шесть быков... – Шесть быков для подъема тележки в зимнее время на Крестовый перевал не превышали ни в какой мере обычного числа

быков. Так, В. А. Полторацкий в воспоминаниях утверждает, что в декабре 1846 года один путешественник поднимался «на шести парах [т. е. 12-ти] волов в Койшаурскую

анафемскую гору» (Ист. вестн. 1893. Кн. 1. С. 58).

Подъем «тележки» в гору на быках, нанимаемых у осетин, описал в «Путешествии в Арзрум» и Пушкин: «...услышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное: 18 пар

тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О.» (Пушкин. Т. 6. С. 654).

Пушкин просто передает факт, не ставя большое число быков (36) ни в какую связь с плутовством их хозяев.

У Лермонтова Максим Максимыч — при подобных же тяжелых условиях подъема на тот же перевал, только с другой, южной стороны — число быков объясняет «плутовством» осетин

погонщиков. Это характерная черта русского офицера-кавказца, находящегося всегда настороже в краю, где еще шла ожесточенная война.

Ставрополь – основан в 1777 году как одна из десяти крепостей Азовско-Моздокской укрепленной линии, созданной для охраны южных границ России

на Северном Кавказе. В 1785 году поселок при крепости был превращен в уездный город Кавказской губернии. В 1822 году при преобразовании Кавказской губернии в область

Ставрополь стал ее центром. Через Ставрополь проходил главный почтовый тракт, связывавший Кавказ с Москвой и Петербургом. Здесь находился Штаб войск Кавказской линии

и Черномории.

По долгу службы обязанный являться в Штаб войск Кавказской линии и Черномории, Лермонтов неоднократно бывал в Ставрополе в 1837, 1840, 1841 годах. Здесь он

представлялся командующему войсками генерал-адъютанту П. Х. Граббе (1789—1875), бывал в доме своего родственника, начальника Штаба войск Кавказской линии П. И. Петрова

(1790—1871), встречался с сосланными декабристами С. Кривцовым, В. Голицыным, В. Н. Лихаревым, М. А. Назимовым, М. М. Нарышкиным, А. И. Одоевским и А. И. Черкасовым,

а также их друзьями Н. М. Сатиным и доктором Н. В. Майером.

В 1837—1841 годах в Ставрополе насчитывалось около 5000 жителей — русских, армян, грузин и других национальностей (см.: Военно-статистическое обозрение Российской

Империи. Т. 16. Ч. I. Ставропольская губерния. СПб., 1851. С. 240).

О Ставрополе кроме статей в Энциклопедических словарях Брокгауза и Ефрона, Граната, БСЭ и др. см.: Гниловский В. Г. Территориальное развитие города Ставрополя в

первой половине XIX столетия // Материалы по изучению Ставропольского края. Вып. 4. Ставрополь, 1952; Краснов Г. Д. Ставрополь на Кавказе: Ист. очерк. 2-е изд.

Ставрополь: Кн. изд-во, 1957; ЛЭ; Лермонтовские места. С. 191—199.

...служил при Алексее Петровиче... Когда он [Ермолов] приехал на Линию... – Алексей Петрович Ермолов (1772—1861) начал военную службу в

артиллерии под начальством Суворова. В 1798 году за письмо к А. М. Каховскому, брату по матери, с резкими отзывами о начальстве Ермолов был заключен в Петропавловскую

крепость, а затем сослан в Кострому. С воцарением Александра I, в июне 1801 года, Ермолову было разрешено вернуться на военную службу. В войне 1812 года он был уже

начальником штаба сначала первой армии, потом обеих соединенных армий. В боях под Бородином, Бауценом и Кульмом Ермолов проявил личный героизм, а также талант

военного организатора. В 1815 году он был назначен главнокомандующим на Кавказ. Здесь в самых трудных условиях удивительные организаторские способности Ермолова

проявились особенно ярко. С 1818 года Ермолов приступил к систематическому проведению в жизнь своего плана покорения горских народов Северного и Центрального Кавказа.

При Ермолове в Чечне, Дагестане и на Кубани были возведены новые крепости (Грозная, Внезапная, Бурная); значительно улучшена Военно-Грузинская дорога; на военную и

гражданскую службу на Кавказе и в Закавказье привлечена даровитая и образованная молодежь (Грибоедов, Кюхельбекер и др.).

Резкий и прямой, не умевший угождать высшему начальству, Ермолов пользовался большой популярностью среди своих подчиненных, в том числе среди молодого поколения, из

которого вышли будущие декабристы. Ермолов предупредил Грибоедова о грозящем ему аресте за причастность к декабристскому движению.

Близость Ермолова к декабристам и его оппозиционные настроения были хорошо известны Николаю I. После разгрома декабристов участь его была решена. В Грузию как бы в

помощь Ермолову, а на самом деле для надзора за ним был послан генерал-адъютант Паскевич. Наконец в 1827 году Ермолов получил отставку, покинул Кавказ и окончательно

удалился от дел. В 1829 году в Калуге его навестил Пушкин, описавший эту встречу в первой главе «Путешествия в Арзрум».

Ермолов оставил содержательные записки, изданные под заглавием «Записки Алексея Петровича Ермолова с приложениями. Изд. Н. П. Ермолова. Ч. 1—2. М., 1865—1868;

Переизд.: М.: Высш. шк., 1991. См. также: Погодин М. П. Материалы для биографии Ермолова // Рус. вестн. 1863. № 8—12; Ермолов Александр. А. П. Ермолов: Биогр. очерк.

СПб.: Изд. Имп. рус. воен.-ист. о-ва, 1912; Ермолов А. П. Письма / Предисл. А. Тахо-Годи. Махачкала, 1926. Библиография о Ермолове помещена в журн. Рус. библиофил.

1911. Кн. 4; Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. 2-е изд. М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 193—200 и др.; ЛЭ; Библиография 1 и 2.

С детских лет Лермонтова окружали люди, хорошо знавшие Ермолова и даже служившие под его началом (например, П. П. Шан-Гирей). Вполне возможно, что еще мальчиком, в

1827—1828 годах, Лермонтов видел Ермолова в Москве в домах П. М. Меликова и П. А. Мещеринова. Об этом см.: Меликов М. Е. Заметки и воспоминания художника-живописца

// Воспоминания. С. 72.

Возможно, что стихотворение Лермонтова 1836 года «Великий муж! Здесь нет награды...» (Т. 2. С. 79) обращено к Ермолову, а не к П. Я. Чаадаеву или М. Б. Барклаю де

Толли, как это считалось раньше.

Имя Ермолова — единственное имя русского полководца, упомянутое в «Герое нашего времени» и в примыкающем к этому роману очерке Лермонтова «Кавказец» (1841). Кроме

того, Ермолов назван в стихотворном послании к В. А. Лопухиной «Валерик» — «Я к вам пишу, случайно! право» (1841):

Вот разговор о старине

В палатке ближней слышен мне;

Как при Ермолове ходили

В Чечню, в Аварию, к горам;

Как там дрались, как мы их били,

Как доставалося и нам...

Видимо, о Ермолове говорит Лермонтов в начале поэмы «Мцыри»: «Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал...» (Т. 4. С. 149) и в стихотворении «Спор» (1841):

И испытанный трудами

Бури боевой,

Их ведет, грозя очами,

Генерал седой.

«Кавказец» и «Спор» написаны Лермонтовым вскоре после личной встречи с Ермоловым. Эта встреча могла состояться в Орле или в Москве в конце января — начале февраля

1841 года, когда проездом в Петербург Лермонтов должен был передать Ермолову частное письмо от командующего войсками Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютанта

П. Х. Граббе, написанное около 14 января. Об этом см.: Андреев-Кривич С. А. Кабардино-Черкесский фольклор в творчестве Лермонтова // Учен. зап. Кабард. науч.-исслед.

ин-та. Т. 1. Нальчик, 1946. С. 260; Андроников И. Л. Лермонтов и Ермолов // Андроников, с. 480—496.

На пути к месту последней дуэли Лермонтов рассказывал М. П. Глебову о своем замысле написать роман «из Кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове» (Мартьянов П. К.

Дела и люди века. Т. 2. СПб., 1893. С. 93—94).

П. Бартенев сообщил отклик А. П. Ермолова на известие о гибели Лермонтова: «Уж я бы не спустил этому Мартынову!.. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там

есть такие дела, что можно послать да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не

отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься»! (Бартенев П. А.

Разговор с А. П. Ермоловым // Рус. архив. 1863. С. 440—441; см. также: Воспоминания. С. 511).

Упоминание имени опального Ермолова с подчеркнутым сочувствием и уважением на первых же страницах романа Лермонтова воспринималось читателями того времени как смелый

выпад оппозиционно настроенного автора. Максим Максимыч называет Ермолова не по фамилии, а просто по имени и отчеству; это свидетельствует о любви к нему старых

кавказцев. И не случайно Лермонтов отмечает, что, произнося это дорогое ему имя, Максим Максимыч «приосанился»: воспоминание о службе под началом Ермолова для Максима

Максимыча, быть может, самая большая его гордость. Характерно, что чины поручика и штабс-капитана Максим Максимыч получил еще при Ермолове. С тех пор, вот уже лет

десять, Максим Максимыч так и остается штабс-капитаном, без дальнейшего производства, неудачником, которому не задалась служебная карьера при новом начальстве. Но

полученные при Ермолове чины ценились настоящими кавказцами, ибо Ермолов, как говорит историк, «был очень разборчив и скуп на награды» (Вейденбаум Е. Г. Кавказские

этюды. Тифлис, 1901. С. 230). О Ермолове см. также: Дурылин, с. 35—69.

Линия – Е. Хамар-Дабанов (Е. А. Лачинова) в романе «Проделки на Кавказе» дает следующее объяснение: «По общему выражению «Кавказская линия»,

по военно-техническому — «Кавказская кордонная линия», есть протяжение от Черного моря до Каспийского, тянущееся сначала вверх по правому берегу Кубани, потом

недлинною сухою границей и, наконец, по левым берегам рек Малки и Терека. По этой линии проложена большая почтовая дорога, почти круглый год безопасная. На

противолежащих же берегах русскому нельзя и носа показать без прикрытия, не подвергаясь опасности быть схвачену в плен или убиту...» (Хамар-Дабанов Е. Проделки на

Кавказе. Ч. 1. СПб., 1844. С. 79—80).

В 1830-х годах Кавказская линия, еще не достигшая полного развития, делилась на следующие части: Черноморская кордонная линия, правый фланг, центр, левый фланг и

Владикавказский округ. По всей линии были расположены казачьи и регулярные войска и выстроен ряд больших крепостей и мелких укреплений.

О Кавказской линии см.: Дебу И. О Кавказской линии и присоединенном к ней черноморском войске, или Общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию,

и о соседственных горских народах. СПб., 1829; он же. О начальном установлении и распространении Кавказской линии // Отеч. зап. 1823. Т. 16. № 43; 1824. Т. 18. №

49 и Т. 19. № 51; Взгляд на Кавказскую линию // Сев. архив. 1822. Ч. 1. № 2; Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850. СПб.,

1882. С. 373—376.

Осетины шумно обступили меня... – Осетины, называющие себя ирон, по грузински — оси, населяют Северную и Южную Осетию, расположенную в

центральной части Кавказского хребта, по обе его стороны. Через Осетию проходят две перевальные шоссейные дороги: Военно-Грузинская (через Крестовый перевал на

Тбилиси) и Военно-Осетинская (через Мамисонский перевал на Кутаиси). В XIX веке осетины называли себя по ущельям, которые они населяли: куртатинцы — по Фиагдону,

дигорцы — по Дигорскому ущелью, где течет Урух; алагирцы — по Ардону, тагаурцы — по Гизельдону. Высшее сословие — алдары в различных ущельях назывались по-разному

(баделят, царгасат, тагиат и др.). В 1833 году осетин насчитывалось 35 750 человек. В те времена осетины жили в страшной бедности, занимались, главным образом,

скотоводством и земледелием, страдая от скученности и малоземелья. Извозный промысел на Военно-Грузинской дороге был исключительно в руках осетин. Тяжелое

экономическое положение и почти поголовная безграмотность и отсталость связывали духовные силы народа, глушили в нем всякую предприимчивость и инициативу. «Самое

бедное племя из народов, обитающих на Кавказе», — писал об осетинах Пушкин в «Путешествии в Арзрум». Этим и объясняется пренебрежительный отзыв Максима Максимыча об

осетинах.

Распространение русского влияния на Кавказе во второй половине XIX века благотворно сказалось на развитии культуры Осетии.

Под воздействием передовой русской мысли сформировалась осетинская демократическая интеллигенция, сложилось революционно-демократическое мировоззрение лучших сынов

осетинского народа, и в том числе народного поэта, общественного деятеля и публициста Косты Хетагурова (1859—1906).

О жизни и быте осетин в первой половине XIX века см.: Кокиев С. В. Записки о быте осетин // Сборник материалов по этнографии, издаваемый Дашковским этнографическим

музеем. Вып. 1, 1885; Лавров Д. Заметки об Осетии и осетинах // Материалы для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 3, 1883; Семенов Л. П., Тедтоев А. А.

Город Орджоникидзе. (Крат. ист. очерк). Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1957; История Северо-Осетинской АССР. М.; Орджоникидзе: Изд-во АН СССР, 1959—1966;

Калоев Б. А. Осетины: Ист.-этногр. исследование. М.: Наука, 1967. С. 243.

Татары – одно из общих названий для тюркоязычных народов Кавказа и Закавказья, исповедующих мусульманство (азербайджанцы, кумыки, балкарцы и т. д.). В более широком смысле в кавказоведческой литературе XIX века татары — горцы-мусульмане Северного Кавказа и Дагестана. В произведениях Лермонтова это слово встречается в обоих смыслах — и как название кумыков (в «Герое нашего времени»), и как обозначение горцев-мусульман («Валерик» и «Свидание»). Максим Максимыч в «Бэле» говорит о татарах как непьющем народе: коран запрещал правоверным мусульманам употреблять спиртное. Впрочем, это требование часто нарушалось.

В конце ноября — первой половине декабря 1837 года Лермонтов писал из Тифлиса С. А. Раевскому: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии,

необходим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться» (Т. 6. С. 441). Сравнение «татарского» языка с французским

неоднократно встречается в литературе 1820—1830-х годов. Так, например, Нечаев в путевых записках, помещенных в «Московском телеграфе» (1826. Т. 7. С. 35), написал

что татарский или турецкий язык «в таком же всеобщем употреблении между кавказскими племенами, в каком теперь французский язык в Европе». Ср. примечание А. А.

Бестужева-Марлинского в рассказе «Красное покрывало»: «Татарский язык закавказского края отличается от турецкого, и с ним, как с французским в Европе, можно пройти

из конца в конец всю Азию». Об этом подробнее см.: Михайлов М. С. К вопросу о занятиях Лермонтова «татарским» языком // Тюркологический сборник. Т. 1. М.; Л.:

Изд-во АН СССР, 1951. С. 127—135; Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе,

1963. С. 57; Андроников И. Л. Ученый татарин Али // Андроников, с. 352 и 363—367.

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. – К концу 1830-х

годов описания кавказской природы в русской романтической литературе стали общим местом. Лермонтов в романе «Герой нашего времени» сознательно преодолевал традицию

Марлинского. Об этом писал С. П. Шевырев: «Марлинский приучил нас к яркости и пестроте красок, какими любил он рисовать картины Кавказа. Пылкому воображению

Марлинского казалось мало только что покорно наблюдать эту великолепную природу и передавать ее верным и метким словом. Ему хотелось насиловать образы и язык; он

кидал краски с своей палитры гуртом как ни попало и думал: чем будет пестрее и цветнее, тем более сходства у списка с оригиналом... Поэтому с особенным удовольствием

можем мы заметить в похвалу нового кавказского живописца, что он не увлекся пестротою и яркостью красок, а, верный вкусу изящного, покорил трезвую кисть свою

картинам природы и списывал их без всякого преувеличения и приторной выисканности... Автор не слишком любит останавливаться на картинах природы, которые мелькают у

него только эпизодически. Он предпочитает людей и торопится мимо ущелий кавказских, мимо бурных потоков, к живому человеку, к его страстям, к его радостям и горю, к

его быту, образованному и кочевому» (Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 2. С. 519—520).

Гуд-гора в главном Кавказском хребте с северной стороны отделяется от Крестовой горы небольшой долиной, известной под именем Чертовой. В середине XIX века гора Гуд

входила в территорию Тифлисской губернии, в Горский округ. В те времена Военно-Грузинская дорога пролегала по Гуд-горе. В зимние месяцы это была самая опасная часть

дороги от свисавшей над нею снежной массы, иногда в несколько сажен толщиной. Лавина нередко падала через дорогу и уносила за собой в пропасть все, что попадалось ей

на пути.

«Дорога на Крестовую, Гуд и Кайшаурскую гору идет по краям обрывов, имеющих утесистые покатости сажен в 100 и более, где по бокам нет никакого забора, ни каменного

устоя, который мог бы предохранить от неосторожного скачка или шага лошади, могущей через то упасть в бездну, что особенно может случиться во время ненастья, туманов

и вьюги, преимущественно бывающих здесь по вечернем закате солнца и в ночное время» (Руководство к познанию Кавказа. Кн. 2. СПб., 1847. С. 59; ср. коммент. к фразе

«...были ль обвалы на Крестовой?» — С. 210).

У подошвы горы расположена деревня Гуда, неподалеку от Гудовского ущелья берет начало река Арагва. В Гудовском ущелье в 1830-е годы путешественники часто осматривали

развалины двух древних крепостей: одну при церкви Квела-Цминда, другую при церкви Квири-Цховлиса, по преданию основанных царицей Тамарой. См.: Семенов П. П.

Географическо-статистический словарь Российской Империи. СПб., 1863. Т. 1. С. 707—708.

Бурка – войлочный плащ без рукавов с длинным ворсом (или начесом), национальная одежда кавказских горцев, не промокает под дождем и снегом,

удобна для езды верхом и для ночлега в пути. В годы кавказской войны ее оценили и русские; лермонтовский кавказец предпочитает бурку шинели: «Бурка его тога, он в

нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит

на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую Андийскую бурку, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда

уже смотрит на других с некоторым презрением» (Т. 6. С. 350). Сам Лермонтов на Кавказе летом и осенью 1837 года носил бурку; на известном акварельном автопортрете

он изобразил себя на фоне Эльбруса в бурке, возможно, следуя знаменитому портрету Ермолова работы Дж. Доу.

В русскую литературу бурка едва ли не впервые введена Пушкиным в «Кавказском пленнике»:

...черкес проворный,

Широкой степью, по горам,

В косматой шапке, в бурке черной,

К луке склонясь, на стремена

Ногою стройной опираясь,

Летел по воле скакуна (Пушкин. Т. 4. С. 114).

Сохранился автопортрет Пушкина, изображающий его на коне в бурке во время путешествия в Арзрум (см.: Эфрос А. М. Автопортреты Пушкина. М.: Гослитмузей. 1945. С.

109).

О бурках и их производстве см.: Берже А. П. Материалы для описания нагорного Дагестана. Тифлис, 1859; Маргграф В. В. Очерки кустарных промыслов Северного Кавказа с

описанием техники производства. М., 1888.

...были ль обвалы на Крестовой? – Военно-Грузинская дорога обходит Казбек с востока. Ледники, спускающиеся с вершины Казбека, а также с

других вершин (Крестовой, Гуд-горы), бывают причиной обвалов. В этом отношении самый опасный из ледников Казбека — Девдоракский. В первой половине XIX века в этом

месте обрушились обвалы в 1808, 1817 и 1832 годах. Последний обвал был особенно ужасен: 12 августа обрушилась такая масса снега, льда и камней, что засыпало дно

ущелья на протяжении двух верст высотою до 50 сажен. Терек на некоторое время остановился, образовав выше обвала большое озеро. Два года загораживал этот обвал

дорогу; нагроможденный лед и снег переходили пешком по вырубленным ступеням. Другое опасное место на Военно-Грузинской дороге — перевал между станциями Коби и Млеты.

См.: Сборник сведений о завалах, упавших с горы Казбек с 1776 по 1878 г. на Военно-Грузинскую дорогу. Тифлис, 1884; Руководство к познанию Кавказа. Кн. 2. СПб.,

1847. С. 57 и след.; ср. коммент. к слову «Гуд» на с. 208—209.

Сакля – от грузинского сахли — дом. Иногда в самых зажиточных горских семьях сакля делилась на две половины; мужскую, она же кунацкая, и

женскую. Но чаще всего в лермонтовские времена у народов Северного Кавказа жилье состояло из одной комнаты, где помещалась вся семья. Женской половины обычно не

было, но с женитьбой сыновей молодые брачные пары жили в отдельном доме в том же дворе или в отдельной комнате. Богатый и знатный горец, особенно в Адыгее и в

Кабарде, если не было гостей, чаще всего ночевал в кунацкой. Если у него было несколько жен, то у каждой из них было свое, особое помещение. Горская беднота жила в

сакле без сеней, без двора, без изгороди. Главная часть осетинской сакли — большая общая комната, служившая одновременно и кухней и столовой. Целый день в ней

происходила стряпня, так как у осетин не было определенного времени для еды и члены семьи ели не все вместе, а сначала — старшие, затем — младшие. Посреди комнаты,

как это отметил Лермонтов, обычно находился очаг, над которым на цепи висел медный или чугунный котел. Очаг — центр, около которого проходила вся жизнь семьи.

Железная цепь, прикрепленная к потолку у дымового отверстия, — самый священный предмет в доме: приблизившийся к очагу и прикоснувшийся к цепи становился близким

семье; оскорбление цепи, унесение ее из дому считалось величайшей обидой для дома, которая требовала кровной мести.

У Лермонтова слово «сакля» встречается во многих кавказских поэмах («Кавказский пленник», «Каллы», «Измаил-Бей», «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», «Беглец», «Мцыри»),

в «Герое нашего времени» и в очерке «Кавказец».

Кабардинцы – народ, населявший Большую и Малую Кабарду. Современные кабардинцы, черкесы и адыгейцы называют себя адыге

и происходят от местных племен, издревле населявших Северо-Западный Кавказ и известных под наименованиями меоты, синды, керкеты, зихи и пр. Кабардинцы, черкесы,

адыгейцы объединяются под общим понятием — адыгейские народы. Язык их принадлежит к абхазо-адыгской группе кавказско-иберийских языков. Нынешнюю территорию кабардинцы

заняли еще в XIII—XIV веках. В XIX веке на Кавказе кабардинцев часто называли черкесами, не отделяя их от этого близкого им по языку и происхождению народа.

В XIX веке у кабардинцев еще существовал феодальный строй, сочетавшийся с рабством и пережитками первобытно-общинных отношений. Сохранялись семейная община, обычаи

аталычества[5], куначества, кровной мести. Князья (пши) и дворяне (уорки) эксплуатировали зависимых крестьян (общинников

— тхлокотлей и крепостных — пшитлей), а также рабов — унаутов. В течение долгого времени кабардинские князья держали в зависимости многие горские племена — осетин,

ингушей, абазинцев — и владели всеми дорогами, ведущими с плоскости к наиболее удобному перевалу через Главный Кавказский хребет.

Кабардинцы были признаны на Северном Кавказе как законодатели хорошего тона и манер; все горцы и казаки заимствовали у них вооружение, посадку на коне.

Кабардинцы издавна находились под влиянием русской культуры. С XVI века завязались прочные связи с Россией, а в 1774 году Кабарда окончательно вошла в состав Русского

государства. Если в XIX веке кабардинцы жили в плетеных, обмазанных глиной хижинах, крытых камышом или соломой, то теперь их поселения состоят из саманных домов под

черепичными крышами, с большими окнами и печами. По Всесоюзной переписи 1970 года кабардинцев насчитывалось 280 000 человек. В годы Советской власти создана

национальная кабардинская письменность на основе русской графики, введено всеобщее обучение, ликвидирована вековая неграмотность (см.: История Кабардино-Балкарской

АССР. Т. 1—2. М.: Наука, 1967). Произведения Лермонтова переведены на кабардинский язык.

В стихотворении «Дары Терека» Лермонтов создал образ молодого воина-кабардинца.

Чечня – До 1840 года пространство в границах: на западе — р. Фортанга (ныне считают р. Нетахой) до укрепления Ачхоевского, затем через

Казах-Кичу до станицы Стодеревской; на севере — Терек до впадения в него Сунжи; на востоке — Кочкалыковский хребет, затем от Герзельаула до крепости Внезапной и

верховья реки Акташ; на юге — Андийский хребет до реки Шаро-Аргуна и Черных гор, далее до истоков реки Фортанги (по Берже). Сунжа разделяла Большую (возвышенную) и

Малую (низменную) Чечню. Горная юго-восточная Чечня называлась Ичкерией. В годы кавказской войны Чечня была житницей Шамиля. В XVIII веке большая часть Чечни была

покрыта массивами ценных пород леса, но в XIX веке, в годы кавказской войны, эти леса вырубались из соображений стратегического порядка, а вырубленный лес шел на

строительство русских укреплений на Сунженской равнине.

В 1840 году Чечня присоединилась к Шамилю, и на ее территории начались серьезные сражения. В этих военных действиях участвовал служивший в Тенгинском пехотном полку

Лермонтов. С отрядом генерала А. В. Галафеева он дважды был в походе из крепости Грозной в Чечню и в стихотворном послании «Валерик» («Я к вам пишу...») описал

кровопролитное сражение на реке Валерик 11 июля 1840 года. Принимал Лермонтов участие и в сражении на этой реке 30 октября того же года.

О Чечне см.: Берже А. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Попов И. М. Ичкерия: Ист.-топогр. очерк // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 4. Тифлис, 1870;

Головинский П. А. Чеченцы // Сборник сведений о Терской области. Вып. 1. Владикавказ, 1878. С. 241—260; Семенов Л. П. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск: Орджоникидз.

краев. изд-во, 1939; Ениколопов И. К. Лермонтов на Кавказе. Тбилиси: Заря Востока, 1940; Попов А. В. Лермонтов на Кавказе. Ставрополь: Кн. изд-во, 1954; Виноградов

Б. С. Русские писатели в Чечено-Ингушетии. Грозный: Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1958; Народы Кавказа / Под ред. М. О. Косвена и др. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1960.

612 с. (Народы мира. Этногр. очерки); Лермонтовские места. С. 241—269.

Чеченцы, сами себя называющие нохчо (люди), принадлежат к нахской ветви кавказских языков, куда входят также ингушский и бабийский (цоватушинский) языки. Данные

археологии и топонимики позволяют считать чеченцев аборигенами Северного Кавказа. Чеченцы упоминаются в «Армянской географии VII в.». Народы, обитавшие по соседству,

называли чеченцев различно: мичигиш, шашэн, цацан, кисты и пр. Русское название произошло от села Большой Чечен на реке Аргун. До XV—XVI веков чеченцы жили главным

образом в горах, но постепенно стали переселяться на равнину. Экономические и культурные связи чеченского народа с русским народом отмечены уже в XVI веке, в период

существования русских крепостей (старые и новые Терки) и начала дружбы с гребенскими казаками. Чеченцы научились у русских строить дома, обрабатывать поля, выращивать

овощи, разводить фруктовые сады, передав в свою очередь казакам ряд хозяйственных навыков, занятий и этнографических черт (костюм, обычаи и пр.). В XVI веке

произошла мусульманизация Чечни, где до того было распространено язычество и, отчасти, христианство. Мусульманство принесло чужой язык (арабский), чужие обычаи,

религиозный фанатизм, ненависть к инаковерующим, в том числе и к русским. Мусульманское духовенство разжигало эту ненависть. Сопротивляясь русским войскам, чеченцы

вместе с тем укрепляли экономические связи с русскими. В 1858 году Чечня отделилась от имамата Шамиля и присоединилась к России.

При чтении романа Лермонтова, а также других его произведений о Кавказе следует учитывать распространенный среди его современников взгляд на Чечню и чеченцев. Так,

А. П. Ермолов считал чеченцев «самыми злейшими из разбойников, нападающих на линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет,

ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям» (Ермолов А. П. Записки. 1798—1826. М.: Высш. шк., 1991.

С. 285).

С. Броневский в книге «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе» (М., 1825) писал: «Нравы сего колена [чеченцев] отличают его от всех кавказских

народов злобою, хищностию и свирепым бесстрашием в разбоях, составляющих главное ремесло чеченцев. По сей причине соседство их с российскими границами почиталось

весьма беспокойным, так что сношений с ними других не бывает, кроме воинских, или временной и притворной их покорности, которая при первом удобном случае опять

превращается в необузданную наглость» (с. 172—173). Об этом подробнее см.: Жогин Б. Г. «Злые» чеченцы и «робкие» грузины: Источники некоторых представлений Лермонтова

о народах Кавказа // М. Ю. Лермонтов: Проблемы изучения и преподавания. Ставрополь, 1994. С. 116—124.

Лермонтов, который без предубеждения относился к кавказским горцам, с интересом знакомился с их фольклором и бытом. Старик чеченец, провожая поэта через горы,

рассказывал ему предания о старине (см. «Измаил-Бей»). Был у Лермонтова и кунак-чеченец (см. «Валерик»). Все это помогало ему гораздо объективнее оценивать их

национальный характер и обычаи.

Чеченцы известны как храбрый и свободолюбивый, суровый и в то же время веселый, поэтический народ. Речь чеченцев красочна и метка, фольклор богат и выразителен. См.:

Семенов Н. Заметки о нравственных и умственных качествах чеченцев // Туземцы Северо-Восточного Кавказа. СПб., 1895. С. 73—102.

Лермонтов был знаком с художником-академиком, чеченцем по происхождению, П. З. Захаровым. Портрет Лермонтова 1834—1835 годов, по мнению некоторых исследователей,

сделан не Ф. О. Будкиным, а П. З. Захаровым. Высказывалось также предположение, что в судьбе Мцыри отразилась судьба П. З. Захарова (об этом см.: Шабаньянц Н. Ш.

Жизнь и творчество художника П. З. Захарова. Грозный: Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1963).

В произведениях Лермонтова чеченцы упоминаются неоднократно. См.: «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», «Валерик», «Кавказский пленник», «Джюлио», «Измаил-Бей»,

«Герой нашего времени». (В настоящей справке использованы материалы Б. С. Виноградова.).

...я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода... – Каменный Брод — укрепление на реке Аксай (по-кумыкски Таш-Кичу), на

Кумыкской равнине, на самой границе с Чечней. В настоящее время на его месте расположен аул Аксай (Дагестан). Укрепление было построено в 1825 году русскими солдатами

по приказу генерала А. П. Ермолова и служило связующим пунктом между крепостью Внезапной и Амур-Ажди-Юртской переправой. В непосредственной близости от крепости

находились чеченские аулы (Каш-Гельды, Курчи-Аул, Науруз-Аул, Нуим-Берды, Ойсунгур), но земли принадлежали аксайским кумыкским князьям. Вот почему Максим Максимыч не

отрицал, что бывал и служил в Чечне, и Печорин спрашивал Бэлу, любит ли она чеченца.

Кумыки – тюркоязычный народ — коренное население Кумыкской равнины, на которой находилось укрепление Каменный Брод.

О Каменном Броде см.: Дурылин, с. 49—50; Андроников И. Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году. Тбилиси: Заря Востока, 1958. С. 170; Цаллатов А. Аксай (или Таш-Кичу) //

Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 16. Тифлис, 1893. С. 30; Семенов Н. Туземцы Северо-Восточного Кавказа. СПб., 1895. С. 228;

Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Вопросы жизни и творчества. Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. С.

54—57.

...бывало, на сто шагов отойдешь за вал... – «В Чечне, в Дагестане, в местах частых набегов, офицеры и солдаты, кроме самих себя и

неприятеля, никого не видят, не знают прогулки вне крепости, а если нужда велит идти за дровами или пищею и кормом, то выходят не иначе, как с вооруженными

проводниками» (Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907. С. 222).

...старые кавказцы любят поговорить... – В своем очерке «Кавказец» Лермонтов рассказывает, что, выйдя в отставку и неспешно пробираясь на

родину, кавказец «останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими... Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной

герой позволяет себе прихвастнуть...» (Т. 6. С. 350).

Черкесы – народ северо-западного Кавказа, родственный кабардинцам, шапсугам, абадзехам, натухайцам, темиргоевцам, бжедухам, беселенеевцам,

в настоящее время объединяемым общим понятием адыге или адыгейцы. Наименование черкесы происходит от слова «керкеты»; так назывались предки адыгейцев, известные еще

в античные времена. Эти народности живут сейчас на территории Адыгейской и Карачаево-Черкесской автономных областей, а также в Кабардино-Балкарии, входящих в состав

России. Адыгейский язык и очень близкий к нему кабардино-черкесский язык принадлежат к северо-западной, или абхазо-адыгской, группе кавказских языков. В XIX веке у

черкесов письменности не было, писаные законы заменял адат — обычное право горцев, исповедующих ислам.

Максим Максимыч, рассказывая о знакомстве Печорина с Бэлой, говорит о доме ее отца как о доме черкесском. И Печорин до встречи с Бэлой говорит Максим Максимычу: «Я

имел гораздо лучшее мнение о черкешенках». Однако эти замечания не позволяют судить о национальной принадлежности Бэлы и ее семьи.

Во времена Лермонтова черкесами часто называли вообще горцев.

О черкесах см.: Сталь К. Ф. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказский сборник. Т. 21. Тифлис, 1900. С. 53—173; Очерки истории Адыгеи. Т. 1. Майкоп: Адыг.

кн. изд-во, 1957. 484 с. с ил.

Буза – хмельной напиток, который приготовляется из печеного хлеба или заваренной кипятком каши из просяной или кукурузной муки. Слово «буза»

балкарское (тюркского происхождения) и часто встречается у литераторов первой половины XIX века, писавших о Кавказе. В «Герое нашего времени» это слово упоминается

трижды. Подробнее см.: Дурылин, с. 59; Боровой А. Путь слова. М.: Сов. писатель, 1963. С. 261—266, а также: Лагунов Д. Буза... // Кубан. обл. вед. 1899. № 134.

...я тогда стоял в крепости за Тереком... – О крепости Каменный Брод см. ранее.

Терек – одна из крупных водных артерий Северного Кавказа, длиною около 600 км. Берет начало на Казбекских ледниках Главного Кавказского

хребта, до селения Коби течет на юго-восток, а затем резко поворачивает на север и параллельно Военно-Грузинской дороге устремляется к Дарьяльскому ущелью.

Вырвавшись из гор на равнины Предкавказья, Терек смиряет бурное течение и приобретает характер равнинной реки, но с быстрым течением и периодическими летними

паводками. Затем Терек круто поворачивает на северо-восток, у станицы Каргалинской разделяется на ряд рукавов. Ниже рукава Таловки Терек носит название Старого

Терека. Основная масса вод Терека вливается в Каспийское море.

Лермонтов впервые побывал на Тереке еще в детские годы, когда бабушка Е. А. Арсеньева возила его на Кавказ (1818, 1820 и 1825). Во время первой ссылки на Кавказ в

1837 году Лермонтов проехал по берегу Терека до Кизляра, где встречался с горцами, армянами, грузинами, гребенскими казаками, жившими здесь. Бывал поэт на Тереке и

во вторую ссылку, в 1840 году. Терек упоминается в стихотворениях: «Черкешенка», «Поэт», «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», «Тамара» и в поэмах: «Черкесы»,

«Кавказский пленник», «Джюлио». См.: Семенов Л. П. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск: Орджоникидз. краев. изд-во, 1939. С. 79—80; он же. Лермонтов и фольклор Кавказа.

Пятигорск: Орджоникидз. краев. изд-во. 1941. С. 42—56; Попов А. В. Лермонтов на Тереке // Русские писатели в нашем крае. Грозный, 1958. С. 41—67; Андроников, с.

392—405.

...этому скоро пять лет. – Повесть «Бэла» охватывает события, отстоящие друг от друга на целое пятилетие. В рассказе Максима Максимыча дан

первый эскиз портрета Печорина, еще молодого двадцатипятилетнего офицера, только что приехавшего из Петербурга на Кавказ: «Он был такой тоненький, беленький, на нем

мундир был такой новенький...» Именно таким был Печорин, когда он увидел и полюбил Бэлу. По-видимому, первоначально Лермонтов предполагал, что в крепость у Каменного

Брода Печорин приехал из Петербурга. Но затем, в процессе работы над романом, Лермонтов внес существенное изменение в фабульный порядок «Героя нашего времени».

Заключительная часть записок Печорина в «Княжне Мери» свидетельствует о том, что в крепость Печорин попал за дуэль с Грушницким, не из Петербурга непосредственно, а с

Кавказских минеральных вод. Но характеристика молодого, не знающего Кавказа Печорина в тексте «Бэлы» осталась. Это — след первоначальной редакции «Бэлы», когда

повесть существовала отдельно, вне целостного контекста романа. Последняя встреча Максима Максимыча и автора путевых заметок во Владикавказе (в следующей повести

«Максим Максимыч»), следовательно, происходит через пять лет после дуэли Печорина с Грушницким и истории с похищением Бэлы, когда Печорину было уже около тридцати

лет. Развернутая характеристика тридцатилетнего Печорина и его портрет даны уже не Максимом Максимычем, а рассказчиком-офицером.

Однако следует учитывать справедливое замечание Э. Г. Герштейн, которая в своей книге «„Герой нашего времени” М. Ю. Лермонтова» писала: «Календарный подход к развитию

художественных образов не всегда приемлем... Перенесение времени действия несколько назад — постоянная и довольно невинная уловка Лермонтова. Это никого не

обманывало...» (С. 26—27).

Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке. – Многие

формальности, обязательные в николаевской армии, а тем более в гвардии, в условиях кавказской войны не соблюдались. С этим считался даже придирчивый ко всяким

формальностям Николай I. Когда в 1837 году во время своего кавказского путешествия он производил смотры, «ему, привыкшему во всем к педантической точности, на каждом

шагу бросались в глаза отступления от принятых форм и правил...» (Потто В. А. История 44-го Драгунского нижегородского полка. Т. 4. СПб., 1894. С. 83). Сам Лермонтов

во время службы на Кавказе также допускал многие вольности: не носил эполет, ходил в расстегнутом сюртуке и тому подобное, за что его осуждали более педантичные

сослуживцы (см.: Воспоминания. С. 586 и др.)

Его звали... Григорьем Александровичем Печориным... – Впервые в творчестве Лермонтова это имя и фамилия встречаются в неоконченном романе

«Княгиня Лиговская», над которым Лермонтов работал в 1836 году[6]. Ср. в драме «Арбенин» в том же году:

Как у Печориных движеньем томных глаз

Она кругом искала вас... (Т. 5. С. 543)

Дурылин, повторяя ошибку, допущенную в его более ранней книге «Как работал Лермонтов» (1934), в комментарии к роману проводил полное отождествление Печорина «Княгини

Лиговской» с Печориным «Героя нашего времени», хотя совпадение имени и фамилии еще не дает основания выдавать героев не связанных между собой произведений

(неопубликованного и опубликованного) за одно лицо. По мнению Дурылина, «Княгиня Лиговская» — пролог к «Герою нашего времени», где Лермонтов сообщает предысторию того

самого Печорина, который потом является главным действующим лицом романа «Герой нашего времени». Как утверждает Дурылин, «все основные точки жизни Печорина и все

характерные линии портрета «героя нашего времени» уже даны в „Княгине Лиговской”» (Дурылин, с. 9).

Углубляя эту методологическую ошибку, Дурылин в особой главе восстанавливает жизненный путь Печорина. Вряд ли закономерна и целесообразна попытка высчитать год

рождения Печорина (1808) на основании дат, упоминаемых в «Княгине Лиговской», и даты написания Лермонтовым Предисловия к «Журналу Печорина». Не следует уничтожать

грань между спецификой литературного произведения и реальной действительностью. Такого рода анализ не только гадателен, но и в основе своей порочен.

По мнению, Дурылина, «летом 1838 г. Печорин встречается вновь с Максимом Максимычем во Владикавказе, на пути в Персию. Вторая половина 1838 г. и начало 1839 г. падают

на дальнейший путь Печорина в Персию, на пребывание его там, на отъезд оттуда и смерть».

Предположим, что это так. Но из воспоминаний Н. М. Сатина мы знаем, что летом 1837 года в Пятигорске Лермонтов уже «писал свою «Княжну Мери» и зорко наблюдал за

встречающимися ему личностями» (Воспоминания. С. 250.). Работа над романом продолжалась в 1838-м и была закончена в начале 1839 года. Об этом упоминает и сам Дурылин.

Таким образом, получается, что Лермонтов писал о жизни и смерти Печорина за несколько месяцев и даже лет до описываемых событий.

Во второй главе статьи «Печорин» Дурылин предложил вниманию читателя таблицу «имущественных слоев» класса помещиков в 1835 году с подробным рассуждением о том, сколько

душ крепостных могло быть у Печорина и его родителей. Вряд ли этот материал что-либо дает для углубленного понимания образа Печорина.

Еще Белинский обратил внимание на семантическую параллельность фамилий Печорина и Онегина: «Печорин Лермонтова... это Онегин нашего времени, герой нашего времени.

Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость,

хотя, может быть, и не видимая самим поэтом...» (Белинский. Т. 4. С. 265).

Возможно, что фамилия Печорин возникла в творческом сознании Лермонтова в какой-то связи с Владимиром Сергеевичем Печериным (1807—1885), который в 1831 году блестяще

окончил Московский университет, затем провел два года в Германии, Швейцарии и Италии, в 1835 году возвратился в Петербург и мог в это время встречаться если не с

Лермонтовым, то с его другом С. А. Раевским. В августе 1835 года Печерин был назначен преподавателем в Московский университет; его лекции по греческой филологии имели

большой успех; 31 декабря 1835 года он был утвержден в звании исправляющего должность экстраординарного профессора. Но в июне 1836 года талантливый ученый навсегда

покинул самодержавную Россию, чтобы примкнуть к революционному движению в Западной Европе. О В. С. Печерине см.: Бобров Е. А. В. С. Печерин и М. Ю. Лермонтов //

Бобров Е. А. Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий. СПб., 1910. С. 80—86; Гершензон М. О. В. С. Печерин // Гершензон М. О. История Молодой России. М.;

Пг.: ГИЗ, 1929. С. 79—181; Печерин В. С. Замогильные записки. Калинин: Мир, 1932; Сабуров А. Из биографии В. С. Печерина // Лит. наследство. 1941. Т. 41—42. С.

471—482; Кулешов В. И. Судьба неизданного романа // Вопр. лит. 1962. № 12. С. 236.

Типичность образа Печорина не исключает вопроса о прототипах. В качестве последних в литературе о Лермонтове рассматривались личности А. П. Шувалова, Ал. Н. Карамзина

и многих других. В последнее время прототипами Печорина называли Н. И. Поливанова (Махлевич Я. Л. Кавказский вид // Панорама искусств. М., 1981. Вып. 4. С. 247—278);

В. С. Печерина (Корнеев А. Печорин и Печерин // Альманах библиофила. М.: Книга, 1987. Вып. 22. С. 81—91); К. Ф. Опочинина (Кистенева С. К портрету «героя ушедшего

времени» // Рус. мысль. (Париж). 1995. 30 марта — 5 апр. № 4071. С. 17—18. Многочисленность этих предположений еще раз подтверждает собирательность этого образа.

...только немножко странен... Да-с, с большими был странностями... – Печорин — странный человек. Странным человеком называют его и княжна

Мери, и доктор Вернер. Отмечает странность в облике Печорина и офицер-повествователь. Наконец, сам Печорин не раз признается в своих странностях.

По справедливому замечанию Б. Т. Удодова, «эпитет повторяется применительно к Печорину так часто, что постепенно перестает быть только одним из

эмоционально-экспрессивных средств языка автора и героев, приобретает оттенок терминологически-определительный. За ним встает склад характера, тип человека». И

Белинский, очевидно, это имел в виду, когда писал: «...вспомните Печорина — этого странного человека, который, с одной стороны, томится жизнию, презирает и ее, и

самого себя, не верит ни в нее, ни в самого себя... а с другой — гонится за жизнию, жадно ловит ее впечатления, безумно упивается ее обаяниями...» (Белинский. Т. 4.

С. 526).

Если это действительно особый тип «странного человека», не было ли у него своих «странных» предшественников в жизни и литературе?

Б. Т. Удодов прослеживает в своей работе эволюцию образа «странного человека» в русской литературе и показывает, что эта эволюция самым тесным образом связана с

важной проблемой положительного героя. В условиях обостренных противоречий русской действительности первой половины XIX века положительный герой по необходимости

должен был тяготеть к романтической исключительности и «странности», чем нередко затруднялось его реалистическое, к тому же подцензурное изображение.

В этом отношении большой интерес представляет отрывок из записной книжки К. Н. Батюшкова, относящийся еще к 1817 году: «Недавно я имел случай познакомиться с странным

человеком, каких много... Ему около тридцати лет. Он то здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра — ударился в мысли,

в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянное» (Батюшков К. Н. Соч. М.: Гослитиздат, 1955. С. 401). Подводя итоги

описанию героя, Батюшков констатирует: «В нем два человека... оба человека живут в одном теле. Как это? Не знаю» (там же, с. 401—402). Все это напоминает признание

Печорина: «Во мне два человека...» (с. 168) и слова автора из Предисловия к «Журналу Печорина»: «„Да это злая ирония!” — скажут они. — Не знаю».

Следует отметить, что Лермонтов не мог знать заметок Батюшкова. Оба писателя пришли к близким формулировкам, вникая в психологию современника.

Образ Печорина, который Лермонтов вынашивал в течение всей своей жизни, явился закономерным итогом и дальнейшим развитием типа «странного человека» в русской

литературе и вместе с тем одним из наиболее органичных для творчества Лермонтова образов. Об этом подробнее см.: Удодов Б. Т. «Герой нашего времени». М.: Просвещение,

1989. С. 8—20; ср. вступительную статью, с. 10—11.

...есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи! – Эти слова Максима

Максимыча получают дальнейшее развитие в заключительной повести «Героя нашего времени» — «Фаталисте». Таким образом, тема предопределения намечается уже в самом

начале романа.

Азамат – тюркоязычное имя и, как установлено, имеет определенное значение: молодец, удалец, юноша (лет двадцати). У чеченцев (вайнахские

языки) слово «азат», «азет» бытовало со значением — освободившийся, вольный.

В советском литературоведении установился взгляд на Азамата как на тип вольнолюбивого горца, пылкого, неуравновешенного, необузданного. Азамат — отчаянная голова, у

него на уме удальство и молодечество. Это юнец, которому не терпится стать взрослым, цельная натура, «дитя природы» (см.: Андреев-Кривич С. А. Лермонтов: Вопр.

творчества и биогр. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 75—78; Михайлова, с. 230—234).

Дурылин выдвинул мнение, что семья Бэлы, к которой принадлежит Азамат, чеченская (Дурылин, с. 49—54). Б. С. Виноградов полагает и приводит доказательства в пользу

того, что семья Бэлы и Азамата кумыцкая (Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Вопр. жизни и творчества. Орджоникидзе:

Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. С. 55—57).

Кунак – (тюркское «конак») — друг, приятель. Куначество — взаимное хлебосольство; обычай, налагавший на обе стороны некоторые взаимные

нравственные обязанности: взаимовыручку, верность.

Судя по тексту стихотворения «Валерик», у Лермонтова был кунак из числа мирных горцев.

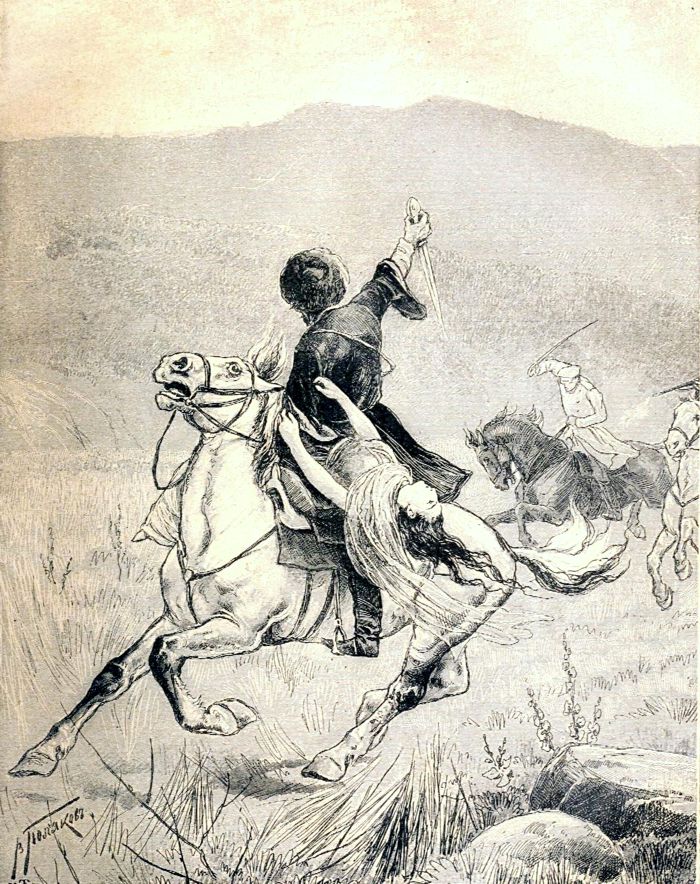

Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках... – После поэмы Пушкина «Кавказский пленник» русской молодежи кружила головы мечта о «деве

гор». У всех была в памяти знаменитая гравюра С. Галактионова в «Полярной звезде» (1824): пленник и перед ним черкешенка на фоне горного пейзажа, над которым

возвышается двуглавый Эльбрус. «Кавказец», герой очерка Лермонтова, еще на школьной скамье, упивавшийся поэмой Пушкина, попав на Кавказ, «одно время мечтал о пленной

черкешенке», а потом должен был махнуть рукою на «эту почти несбыточную мечту» (Т. 6. С. 349).

Образ черкешенки появляется еще в отроческом стихотворении Лермонтова «Черкешенка».

О черкешенках в тридцатых годах XIX века ходило много рассказов — и правдивых, и легендарных. В повести Марлинского «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» один из

собеседников говорит, что самая красивая кавказская татарка «по рабским привычкам своим достойна только закуривать трубки», «черкешенки вовсе иное дело, да мы

осуждены любоваться ими как недоступными вершинами Кавказа и видим их едва ль не реже солнечного затмения». Белинский в 1837 году пишет из Пятигорска Бакунину,

подтрунивая над своим любопытством: «Черкесов вижу много, но черкешенки — увы! — еще ни одной не видел... Ох, черкешенки!.. Чтоб видеть их, надо ехать в аул, верст за

30... А все-таки хочется посмотреть чернооких черкешенок!» (Белинский. Т. 11. С. 138).

Ф. Ф. Торнау, имевший возможность хорошо познакомиться с черкесским бытом той эпохи, рассказывает: «...у черкесов не скрывают девушек, они не носят покрывала, бывают

в мужском обществе, пляшут с молодыми людьми и ходят свободно по гостям. У черкесов редко выдают девушку против ее воли... Девушки показываются в мужском обществе с

открытым лицом» (Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов. Ч. 2. М., 1864. С. 68 и 91). О черкесах см. на с. 215—216.

Кунацкая – от тюркского «конак», т. е. гость, друг, приятель. Кунацкая могла быть двух видов: отдельная сакля, предназначенная для приема гостей, и часть

общего жилья, мужская половина, где обитал хозяин дома и все мужчины вместе с гостями. В кавказоведческой и художественной литературе прошлого века под кунацкой

обычно понималась особая комната, гостиная. Так употребляет это слово и Лермонтов. Кунацкая иногда превращалась в своеобразный клуб молодых мужчин. «Сидят и спят

в ней на земле, на камышовых циновках, на коврах, на подушках и тюфяках, составляющих у гостеприимного черкеса самую значительную и самую роскошную часть его домашних

принадлежностей. В кунацкой всегда есть, кроме того, медный кувшин с тазом для умыванья... Кушанья подают на низких круглых столиках» (Торнау Ф. Ф. Воспоминания

кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов. Ч. 1. М., 1864. С. 80).

О куначестве и кунацкой см.: Кокиев С. Записки о быте осетин // Сборник материалов по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом музее. М., 1885. Вып. 1.

С. 78—79; Косвен М. О. Этнография и история Кавказа. М: Изд-во вост. лит., 1961. С. 126—129.

— Как же у них празднуют свадьбу? – Первые фразы рассказа Максима Максимыча о свадьбе старшей сестры Бэлы, как полагает Б. С. Виноградов,

описывают кумыкскую свадьбу вообще, а затем идет речь о свадьбе у князя-кунака. Дурылин считал, что Лермонтов допустил ошибку, так как, по его мнению, у горцев

свадьба не справляется в доме невесты (Дурылин, с. 59). Между тем Н. Семенов в книге «Туземцы Северо-Восточного Кавказа» (СПб., 1895. С. 260—305) описывает кумыкские

свадебные обряды в доме невесты, которые совпадают с рассказом Максима Максимыча.

Джигитовка – упражнения вооруженного всадника на быстро скачущей лошади, требующие смелости и ловкости.

...какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию... – На кумыкской свадьбе

было обязательно участие шута — ойуечу. См.: Головинский П. А. Кумыки: Их игры, песни и обычаи // Сборник сведений о Терской области. Владикавказ, 1878. Вып. 1. С.

290—297.

...вроде нашей балалайки. – Такие инструменты есть у многих горских народов, например, трехструнный щипковый инструмент дечик-пондур,

встречающийся в Чечне и Ингушетии и по конструкции близкий к дагестанскому агач-кумузу. См.: Атлас музыкальных инструментов народов СССР / Сост.: К. Вертков, Г.

Благодатов и Э. Язовицкая. М.: Музгиз, 1963. С. 110.

Академик В. В. Виноградов в исследовании «Стиль прозы Лермонтова» обратил внимание на то, что Максим Максимыч иногда «как бы затрудняется припомнить и выговорить

соответствующее кавказское слово и обозначает предмет «по-нашему», т. е. подыскивает соответствующее русское название». Для речи Максима Максимыча также характерны

выражения и образы из круга его военной профессиональной терминологии. См.: Виноградов В. В. Стиль прозы Лермонтова // Лит. наследство. 1941. Т. 43—44. С. 570—572.

Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают

говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. – «Что попало» надо понимать как импровизацию. Максим Максимыч

описывает песню-игру, характерную для кумыкской свадьбы. Называется эта песня-игра сарын. Исполняя сарын, девушка и молодой человек обмениваются комплиментами. Нечто

вроде комплимента в духе сарын пропела Печорину Бэла. Она как бы втягивала русского офицера в кумыкскую свадебную игру. Ее комплимент не носил любовного характера,

но в какой-то степени намекал на чувства девушки. Адаты[7] у адыгейских народов предписывали дочери хозяина по его указанию

приветствовать гостя. Можно было приветствовать и стихами, умение импровизировать очень ценилось в девушках. У кумыков горянка не могла говорить с посторонним мужчиной,

но на свадьбе — иное дело. Лермонтов воспользовался свадебной обрядностью, чтобы создать эпизод первой встречи Печорина с Бэлой. См.: Головинский П. А. Кумыки: Их

игры, песни и обычаи // Сборник сведений о Терской области. Вып. 1. Владикавказ, 1878. С. 290—297; Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени»

// М. Ю. Лермонтов: Вопр. жизни и творчества. Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. С. 56—57.

Ее зовут Бэлою... – Этимология имени Бэла не установлена. В «Справочнике личных имен народов РСФСР» (2-е изд., перераб. и доп. М.: Рус.

яз., 1979) такого имени у кавказских народов не зарегистрировано. Среди традиционных мусульманских женских имен такого имени нет. В настоящее время это имя на

Северном Кавказе встречается довольно часто и, возможно, подсказано романом Лермонтова.

Печорин и Максим Максимыч говорят о семье Бэлы как о семье черкесской, а Бэлу называют черкешенкой. Но черкесы обитали в западной части Северного Кавказа, на левом

берегу Кубани, действие же повести «Бэла» происходит в укреплении Таш-Кичу (Каменный Брод) и в окрестностях этого укрепления на Кумыкской плоскости, на самой границе

с Чечней и в непосредственной близости к чеченским аулам.

Дурылин обратил внимание на то, что географическое указание в рассказе Максима Максимыча противоречит его же этнографическим указаниям. Противоречие разрешается тем,

что под черкесами в обычном словоупотреблении в 1820—1830-х годах зачастую разумелись все вообще горцы Северного Кавказа, как под татарами подразумевались все вообще

кавказцы мусульманского вероисповедания. Поэтому Дурылин предположил, что семья Бэлы чеченская, хотя отметил существенное обстоятельство, подрывающее справедливость

такого предположения. Максим Максимыч именует отца Бэлы князем, а сама Бэла с гордостью говорит: «...я княжеская дочь». Между тем известно, что у чеченцев княжеских

родов не было, у них было что-то вроде дворянства; чеченцы представляли собой первобытную демократию с остатками родового быта. Б. С. Виноградов полагает, что отец

Бэлы был кумыкский князь, а семья Бэлы кумыкская. Кумыки с XVI века были экономически и дипломатически связаны с Россией. Русские цари стояли на страже интересов

кумыкских феодалов. В XVI веке кумыкские князья находились под контролем русской военной администрации. Об этом см.: Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой

нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Вопр. жизни и творчества. Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. С. 55—56.

М. Н. Лонгинов, а за ним и П. А. Висковатов считали, что в основу рассказа о Бэле положено истинное происшествие, случившееся с родственником Лермонтова Акимом

Акимовичем Хастатовым, у которого в Шелкозаводске жила «татарка» под этим именем (Рус. старина. 1873. Т. 7. Кн. 3. С. 391; Висковатов, с. 263).

А. В. Попов полагает, что прототипом Бэлы в известной мере послужила жена сослуживца Лермонтова по Нижегородскому драгунскому полку Г. И. Нечволодова — 22-летняя

Екатерина Григорьевна, происходившая из племени абадзехов (Попов А. В. М. Ю. Лермонтов в первой ссылке. Ставрополь, 1949. С. 58—61). Существует мнение, что Бэла

кабардинка, дочь кабардинского князя. Именно поэтому Максим Максимыч и Печорин называют ее черкешенкой. Кабарда отстояла от Каменного Брода дальше, чем кумыкские

аулы, но поездка в Кабарду на свадьбу из Каменного Брода была вполне возможной. Вопрос о национальной принадлежности Бэлы окончательно не разрешен.

Увлечение русского офицера девушкой-горянкой в условиях кавказской войны было довольно частым явлением. О любви приятеля Лермонтова князя А. Н. Долгорукова к

черкешенке Гуаше рассказал в своем очерке «Гуаша» убийца поэта Н. С. Мартынов (Изв. Тамб. учен. архивной комис. Вып. 17. Материалы для истории Тамб., Пенз. и Сарат.

дворянства. Т. 1. Ч. 2. Тамбов, 1904. С. 111—118). См. также рассказ Ф. Ф. Торнау в «Воспоминаниях кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов» о том, как он нашел в

плену у горцев свою Бэлу, черкешенку Аслан-Коз (Ч. 2. М., 1864. С. 130—131).

Дурылин указал на то, что «история Бэлы и Печорина, составляя одно из звеньев разработки литературной темы любви культурного европейца к дикарке, в то же время

реалистически правдиво отражает явление, порожденное русско-кавказской действительностью 1820—1830-х годов».

...узнал моего старого знакомца Казбича. – Белинский писал: «Характеры Азамата и Казбича — это такие типы, которые будут равно понятны и

англичанину, и немцу, и французу, как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуры во весь рост, с национальною физиономиею и в национальном костюме!..»

(Белинский. Т. 4. С. 220). Анализ образа Казбича см.: Михайлова, с. 227—234.

Поиски прототипа Казбича привели Н. О. Лернера, Л. П. Семенова, А. В. Попова к известному в свое время джигиту, лихому наезднику и предводителю шапсугов Кизилбечу

Шертулокову (о нем см. на с. 252). Однако, по справедливому убеждению Б. С. Виноградова, об историческом Кизбиче, или Кизилбече, речь идет только в заключительных

строках повести «Бэла», где на вопрос, что сделалось с Казбичем, Максим Максимыч отвечает: «...не знаю... Слышал, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то

Казбич, удалец... да вряд ли это тот самый!» Таким образом, в тексте Лермонтова образу Казбича, убийцы Бэлы, противопоставляется какой-то другой Казбич, удалец,

реальное историческое лицо. Б. С. Виноградов показал, что Казбич в повести «Бэла» и внешне совсем не походит на Кизилбеча: Казбич «маленький, сухой, широкоплечий»;

Кизилбеч, как рисует его портрет адыгейский писатель Ахметуков, «...был громадного роста, с добрыми голубыми глазами, с железной грудью, большой головой, довольно

приятный на вид мужчина...» (см.: Виноградов Б. С. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов: Вопр. жизни и творчества. Орджоникидзе:

Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. С. 59—62).

...не то, чтоб мирно́й, не то, чтоб не мирно́й. – Современник Лермонтова Г. И. Филипсон говорит, что мирные, «как известно, были хуже

немирных» (Рус. архив. 1864. Т. 1. С. 375). Молодой Лев Толстой, приехав на Линию лет через пятнадцать, застал там «мирные, но еще беспокойные аулы» («Казаки», гл.

4).

Сколько-нибудь значительной разницы между мирными и немирными горцами не было. Присяга на верность русскому правительству давалась не по доброй воле, и мирные горцы

все время поддерживали самую тесную бытовую связь с немирными аулами. Об этом подробнее см.: Ливенцов М. А. Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов

// Рус. обозрение. 1894. Кн. 8. С. 717; Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907. С. 261—262.

...никогда не торговался: что запросит, давай — хоть зарежь, не уступит. – Казбич продает баранов, но чуждается торгашества. Он больше

воин, чем купец; продает дешево, значит, не гонится за наживой. Историк кавказской войны Н. Дубровин сообщал: «Чеченцы торговлей занимались мало и считали это занятие

постыдным. В краю, где война была не что иное, как разбой, а торговля — воровство, разбойник в мнении общества был гораздо почтеннее купца, потому что добыча первого

покупалась удальством, трудами и опасностями, а второго — одною ловкостью в обмане. Если чеченцу и случалось что-нибудь продавать, то он продавал без уступки».

Тот же историк писал: «Горец знал, что если он приведет на базар в укрепление животное для продажи, то его оставят на три дня на испытании; не окажется ли оно

ворованным. Если в промежуток этого времени действительный хозяин не являлся, тогда деньги, следовавшие продавцу, отдавались ему покупателем, а в противном случае

животное возвращалось настоящему его хозяину» (Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1. Кн. 1. СПб., 1871. С. 216—217 и 382).

...он любит таскаться за Кубань с абреками... – Абреки — абазинское слово, черкесы звали их хаджеретами. Абрек — на Северном Кавказе и в

Дагестане в период кавказской войны — горец, по каким-либо причинам скрывавшийся от своих и вынужденный заниматься набегами. Абреком именовался также «отчаянный

горец, давший срочный обет или зарок не щадить головы своей и драться неистово; также беглец, приставший для грабежа к первой шайке» (Даль В. Толковый словарь живого

великорусского языка: В 4-х т. Т. 1. М.: ГИС, 1955. С. 2; ср.: Толстой Н. Н. Охота на Кавказе. М., 1922. С. 98—99). Адыгейский писатель Ю. Кази-Бек (Ахметуков)

объяснял: «Абреком назывался тот джигит, который дал клятву не сидеть дома и делать как можно больше вреда предмету своей мести» (см.: Кази-Бек Юрий (Ахметуков).

Черкесские рассказы. Т. 1. М., 1896. С. 185—203; ср.: Дурылин, с. 60—66). В литературе прошлого абрека часто неверно отождествляли с разбойником. Во время кавказской

войны отряды абреков боролись против царских колонизаторов. Абреки прорывались через границу, «жгли русские дома, угоняли скот и лошадей, убивали каждого встречного,

захватывали детей и женщин. Наши пограничные казаки, одетые и вооруженные совершенно сходно с горцами и не менее их привычные к войне, день и ночь караулили границу

и, в свою очередь, столкнувшись с абреками, когда сила брала, истребляли их до последнего человека... Для десяти или двадцати абреков ничего не значило в долгую

осеннюю ночь переправиться тайком через Кубань, проскакать за Ставрополь, напасть там на деревню или на проезжающих и, перед рассветом, вернуться с добычей за реку»

(Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера 1835, 36, 37 и 38 годов. Ч. 2. М., 1864. С. 6—8).

Как раз в интересующее нас время абречество «распространилось за Кубанью, когда бежавшие кабардинцы, озлобленные покорением их земли, дали обет, пока живы, мстить

русским. Скоро из разных мест молодые люди стали уходить к неприятелю, провозглашая себя абреками, без другого повода кроме удальства и страсти к похождениям.

Гораздо меньшее число делались абреками, имея действительную причину жаловаться на русских. Нельзя не признаться, что и в таких не имелось недостатка» (там же,

с. 9).

Ф. Ф. Торнау приводит ряд случаев административного произвола и судебной несправедливости русских властей, доводивших горцев до ухода в абреки.

В свои юные годы, еще не зная кавказской жизни, веря романтическому изображению абречества в «Аммалат-беке» Марлинского, Лермонтов изобразил невозможного в бытовом

отношении Хаджи-абрека (Т. 3. С. 267—280); недаром эту поэму с исторической стороны осуждал знаток Кавказа А. Л. Зиссерман (Рус. архив. 1885. Т. 2. С. 78, 570).

Кабарда (Большая и Малая) расположена в предгорьях и прилегающих к ним степях центральной части северных склонов Главного Кавказского хребта

в бассейне Терека по рекам Малке, Баксану, Чегему, Череку. (В верховьях этих рек, в горах — Балкария.) Кабарда занимает в творчестве Лермонтова значительное место.

См. примечания к слову «кабардинцы» ранее. Кабарда славилась своим коневодством, в особенности верховыми лошадьми. В настоящее время Кабарда

входит в состав Кабардино-Балкарии; центр — г. Нальчик. По Всесоюзной переписи 1970 года насчитывалось 280 000 кабардинцев. О кабардинцах см.: Лопатинский Л. Заметки

о народе Адыге вообще и кабардинцах в частности, с этнографической картой Кабарды // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. 1891. Вып. 12. Отд.

1. С. 1—10.

Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы... – Рассказывая о коне Казбича, Максим

Максимыч сравнивает скакуна с Бэлой. Так в повести появляется традиционный восточный мотив: сопоставление лошади и женщины. Его находят у Анакреона, у многих поэтов

Ближнего Востока. Распространен он и в творчестве горцев Кавказа, в частности в фольклоре аксайских кумыков. Конь в жизни кавказского джигита играл огромную роль. Без

коня не было джигита. Горский фольклор знает легендарных коней. Не было ничего обидного для красавицы горянки, если красоту лошади сравнивали с красотой девушки, или

наоборот.

Позднее в русской литературе сопоставление женщин и лошадей появляется у многих писателей и поэтов, например, у Тургенева в «Конце Чертопханова» и у Фета в

стихотворном послании 1864 года к И. С. Тургеневу («Тебя искал мой стих по всем концам земли...»):

Взгляни в Степановке на Фатьму-кобылицу...

...Едва ль где женщину ей равную найдешь...

(Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1937. С. 416 — Б-ка поэта. Большая сер.). Но ближе к Лермонтову Л. Н. Толстой, как известно, назвавший лошадь

Фру-Фру («Анна Каренина») именем героини популярной пьесы Мейлака и Галеви «Frou-frou» (1870) и заставивший Вронского испытать к ней страсть не меньшую, чем Азамат

испытал к Карагезу. Об этом подробнее см.: Виноградов Б. С. Бэла и песня Казбича // Науч. докл. высш. школы. Филол. науки. 1963. № 2. С. 188—191.

М. Врубель создал рисунок «Казбич и Азамат» в двух вариантах. «В обоих вариантах центром рисунка являются не люди, а конь Карагез. Он у Врубеля прекрасен: статен,

благороден и горд. Своей красотой конь подавляет людей... и это так и нужно по Лермонтову: они оба влюблены в коня, их мысли, чувства и страсти прикованы к нему,

более того — их жизни связаны с этим конем» (Дурылин С. Н. Врубель и Лермонтов // Лит. наследство. 1948. Т. 45—46. С. 560; об этом также см.: Галкин А. Об одном

символе в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Вопр. лит. 1991. № 7. С. 114—120).

Уж такая разбойничья лошадь!.. – По словам Ф. Ф. Торнау, горец «свою лошадь бережет пуще глаза. Она выезжена на уздечке, которой совершенно

повинуется; она спокойна, смирна, привыкает к ездоку как собака, идет на его зов и переносит неимоверные труды» (Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера 1835,

36, 37 и 38 годов. Ч. 2. М., 1864. С. 33).

Печорин гордится своим «искусством в верховой езде на кавказский лад»; один из его коней черкесской породы так и зовется Черкес. Лермонтов сам был кавалеристом и

любил лошадей. Конь и всадник встречаются очень часто и в его поэзии, и в его картинах и рисунках (см.: Семенов Л. П. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914. С. 200—210).

Между прочим, мы находим у Лермонтова упоминание лошадей двух кабардинских пород — Трам («Измаил-Бей», ч. 3, строфа 21) и Лоов (Письмо к А. И. Бибикову. Т. 6. С.

457—458), пород редких и дорогих, о которых мог знать и судить только знаток лошадей. Трамовы и Лоовы — владельцы крупных табунов в Кабарде.

Недаром на нем эта кольчуга... – Опытный Максим Максимыч знал, что черкес надевает кольчугу лишь тогда, когда предстоит серьезное

столкновение. Один офицер рассказывал Г. И. Филипсону: «В начале двадцатых годов какие они там задавали бои! Выезжало иногда до пяти тысяч всадников, из которых очень

много было панцырников» (Рус. архив. 1883. Т. 3. С. 169). Такое вооружение стоило дорого и не каждому было доступно. Казбич не был бедняком, судя хотя бы по тому,

что надеялся посватать княжескую дочь. Панцири у черкесов носили только наездники высшего сословия. Ср. у Лермонтова в «Дарах Терека»:

Он в кольчуге драгоценной,

В налокотниках стальных...

...присел я у забора и стал прислушиваться... – Подслушивание разговоров — прием частый в романе, вызванный тем, что повествование всюду

ведется от первого лица. (Об этом см.: Эйхенбаум Б. М. Лермонтов: Опыт ист.-лит. характеристики. Л.: ГИЗ, 1924. С. 153.) Лермонтов пользовался «приемом подслушивания»

и раньше. В «Княгине Лиговской» Красинский совершенно случайно оказывается в ресторации как раз тогда, когда оскорбивший его Печорин рассказывает приятелям о своем

столкновении с ним (Т. 6. С. 133—135).

Гяур – этим словом (от арабск. kiafir — неверный, язычник) мусульмане презрительно называют немусульман, в том числе и русских.

Карагач – Ulmuspumila, красный берест, вид ильмы, дерево.

Карагёз – на тюркских языках означает черный глаз, черноглазый, черноокий.

Валлах (арабск.) – аллах, бог; восклицание: «О, боже»!

Гурда – так назывались на Кавказе самые лучшие старинные сабельные полосы с разнообразными клеймами (см.: Ленц Э. Несколько слов о старинном холодном оружии // Альманах армии и флота на 1902 г. С. 114). «Рассказывают, что один из туземных мастеров, достигший чрезвычайным трудом и усилиями выделки этих чудных клинков, встретил себе соперника в лице другого мастера, старавшегося всячески подорвать его репутацию. Произошла ссора, и первый, желая доказать преимущество своего железа, с криком «гурда!» (смотри) одним ударом перерубил пополам и клинок, и самого соперника. Имя этого мастера изгладилось из народной памяти, но его восклицание «гурда!» так и осталось за его клинками. Знатоки различают три рода гурды: это ассель (старая гурда), гурда-мажар и гурда-эль-мурза, отличающиеся друг от друга различными клеймами» (Потто В. А. Несколько слов о холодном оружии // Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Т. 4. Вып. 4. Тифлис, 1888. С. 504). Лев Толстой в повести «Казаки» (гл. 14) ошибочно полагал, что «гурда» — имя мастера.

«Шашка, настоящая гурда» упоминается Лермонтовым в очерке «Кавказец» (Т. 6. С. 349).

Отличный знаток кавказского оружия, Лермонтов знал имя известного мастера холодного оружия Геурга, который в тридцатых годах XIX века жил в Тифлисе. Возможно, что

Лермонтов знал его лично. Имя Геурга встречается в черновике стихотворения «Поэт»:

В серебряных ножнах блистает мой кинжал,

Геурга старого изделье...

и в наброске Лермонтова «Я в Тифлисе у Петр. Г. — ученый татарин»: «...я снял с мертвого кинжал для доказательства... несем его к Геургу. Он говорит, что делал его

русскому офицеру» (Т. 6. С. 383).

По свидетельству современников, Геург изготовлял сабельные клинки и кинжалы превосходного булата и отличной закалки, не уступающие даже знаменитым дамасским клинкам.

Закалку клинков он производил так: у кузнеца наготове стояли всадники. Разогретое в горне лезвие Геург передавал всаднику, и тот во весь опор мчался до назначенного

места, подняв клинок против ветра и рассекая им воздух. Такое воздушное охлаждение придавало стали особую прочность. См.: Ениколопов И. К. Лермонтов на Кавказе.

Тбилиси: Заря Востока, 1940. С. 30.

...шашка... сама в тело вопьется... – Черта эпического гиперболизма. В «Слове о полку Игореве» струны Бояна «сами князем славу рокотаху».

Хочешь, я украду для тебя мою сестру? – И. И. Замотин отмечал: «Дикий Азамат, «головорез», разбойник от рождения, готовый обокрасть своего

собственного отца и продать родную сестру, поражает, однако, нас силою, цельностью и искренностью своего чувства. Он, как Мцыри, живет одной, но пламенной страстью

— хочет обладать конем Казбича — и для этого все ставит на карту. За эту страстность, за непреклонную волю, за беззаветную удаль мы готовы простить Азамату многое,

даже его безнравственную и преступную, с нашей точки зрения, хищность, которую ему, выросшему в условиях первобытной дикости, даже и нельзя ставить в вину»

(Замотин И. И. М. Ю. Лермонтов: Мотивы идеального строительства жизни. Варшава, 1914. С. 141).

Для правильного понимания характера и поведения Азамата нужно иметь в виду, что русская администрация на Кавказе действовала не только мечом и огнем, но и подкупом,

развращая нравы горцев. Азамат, готовый продать родную сестру, не был ни злодеем, ни продажным негодяем; он действовал не из жажды обогащения, а под влиянием

страстного желания обладать конем Казбича. Оба горца — Азамат и Казбич — правдиво воссозданы Лермонтовым, в них нет уже фальши неистового романтизма, о чем при