| Главная |

| |

| |

|

Портрет Ф. М. Достоевского

работы фотографа К. А. Шапиро. 1879 |

| |

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|

|

| |

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

(1821 – 1881)

ПЕТЕРБУРГ ДОСТОЕВСКОГО

Анциферов Н. П.[ 1] |

| |

|

|

ЧАСТЬ I

ОБРАЗ ГОРОДА

ГЛАВА II

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ГОРОД

|

| |

Выявление цельного образа Петербурга Достоевского — задача не легкая.

Восприятие его столь глубоко и столь сложно, что легко впасть в ошибку, опираясь на тот или другой текст, касающийся интересующей нас темы. Сколь разноречивы отзывы

Достоевского о северной столице! Для выяснения образа Петербурга следует с особой тщательностью сопоставить все мысли, чувства, желания, рожденные в душе великого

романиста нашим городом, чтобы постигнуть все разнообразие отражения его души.

Достоевский в беглых заметках о городе («Маленькие картинки», «Дневник писателя») пытается дать характеристику архитектуры Петербурга. Мы можем быть заранее уверены,

что сочувственной оценки ждать не следует. Годы, когда русское общество восхищалось строгим, стройным городом, отошли в далекое прошлое.

И даже гениальный его гражданин, ясновидец, в этом отношении был безнадежно слеп. Это указывает лишний раз, как органична жизнь общества, до какой степени велика власть

целого над его частями.

Достоевский подчеркивает бесхарактерность внешнего облика города. «Вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня

именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования. Характерного в положительном смысле, своего собственного, в нем вот разве

эти деревянные гнилые домики, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах, рядом с громаднейшими домами, и вдруг поражающие ваш взгляд, словно куча дров возле

мраморного палаццо. Что же касается до палаццо, то в них-то отражается вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода, с самого

начала до самого конца» («Дневник писателя», «Маленькие картинки»). Таким образом, осуждая вместе со славянофилами петербургский период, Достоевский в новой столице

видит его символ и его выражение. Ничего своего, все вывезено на кораблях, что со всех концов устремились к богатым пристаням.

«В архитектурном смысле он — отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод, все постепенно заимствовано и все по-своему перековеркано».«

Это последнее замечание вполне справедливо. Действительно, Петербург ничего не усваивал механически, всегда органически видоизменяя в согласии со своей стихией. Но

как это ценное свойство оценено Достоевским! Все, что было создано в Петербурге в период его развития, оказывается жалкой копией римского стиля, псевдовеличественно,

скучно до невероятности, натянуто и придумано!

Прочитав такую характеристику, хочется оставить Достоевского и не искать больше в его творчестве следов Петербурга. Но это было бы непростительной ошибкой. Вступая в

Петербург Достоевского, мы проникаем а чрезвычайно своеобразный, сложный и духовно богатый мир. Уже в продолжение выше приведенного отрывка мы встретим мысли, с

которыми охотно согласимся. Правда, это будет тоже отрицательный отзыв, но он относится к последнему периоду строительства, столь варварски нарушившему строгий облик

Петербурга.

«Вот архитектура современной огромной гостиницы, — это уже деловитость, американизм, сотни нумеров, огромное промышленное предприятие; тотчас же видно, что у нас

явились железные дороги, и мы вдруг очутились деловыми людьми».

Однако, эти промышленные дома просты и откровенно меркантильны; их сменил самый безвкусный стиль современности. Какой-то беспрерывный упадок от поколения к поколению.

«Теперь, теперь право и не знаешь, как определить теперешнюю нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберщине настоящей

минуты. Это — множество чрезвычайно высоких (первое дело — высоких) домов «под жильцов», чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скучно выстроенных, с изумительной

архитектурой фасадов: тут и Растрелли, тут и позднейшее рококо, дожевские балконы и окна, непременно оль-де-бёф и непременно пять этажей, — и все это в одном и том же

фасаде. «Дожевское-то окно ты мне, братец, поставь непременно, потому, чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного дожа; ну, а пять-то этажей ты мне все-таки выведи,

жильцов пускать; окно окном, а этажи, чтоб этажами; не могу же я из-за игрушек всего нашего капиталу решиться».

Этот отрывок свидетельствует об известном художественном чутье Достоевского, об умении поставить в связь с жизнью общества его вкусы, найти архитектурное выражение

быта.

Мало того, нельзя сказать окончательно, что Достоевский не знал величия красоты Петербурга. Некоторые его описания дают основание утверждать, что он умел даже угадывать

пейзажный характер его архитектуры.

Отсутствие чутья к красоте Петербурга, как монументального города, отнюдь не свидетельствует о равнодушии Достоевского к архитектуре. Но дома для него приобретают

особое значение как обиталище его героев. Дом обрисовывается, как обособленный мирок, живущий своей таинственной жизнью, влияющей так или иначе на судьбу своего

обитателя. При описании топографии Петербурга приходилось не раз отмечать это пристальное отношение к дому. Вспомним еще ряд домов, описанных Достоевским.

|

Добужинский М. Старые домики

Добужинский М. Старые домики |

Вот маленький домик старого Петербурга.

«Он бодро вошел в отпертую калитку и с презрением оттолкнул ногой маленькую, лохматую и осипшую шавку, которая более для приличия, чем для дела, бросилась к нему с

хриплым лаем под ноги. По деревянной настилке дошел он до крытого крылечка, будочкой выходившего на двор, и по трем ветхим деревянным ступенькам поднялся в крошечные

сени. Тут хоть и горел где-то в углу сальный огарок или что-то вроде плошки, но это не помешало Ивану Ильичу, так как есть, в калошах, попасть левой ногой в галантир,

выставленный для остужения» («Скверный анекдот»).

Таких домиков было много на Петербургской стороне, где начинается действие рассказа, но за года разрухи они исчезли почти все, оставив после себя пустыри, заваленные

мусором или обработанные под огороды.

Описание небольшого, но уже каменного дома, чрезвычайно характерное, мы находим в «Униженных и оскорбленных». Это уже упомянутый выше дом, где жила мать Нэлли.

«Дом был небольшой, но каменный, старый, двух-этажный, окрашенный грязно-желтой краской. В одном из окон нижнего этажа, которых всего было три, торчал маленький красный

гробик, — вывеска незначительного гробовщика. Окна верхнего этажа были чрезвычайно малые и совершенно квадратные с тусклыми, зелеными и надтреснутыми стеклами, сквозь

которые просвечивали розовые коленкоровые занавески».

Этот дом обрисован так, что его окна смотрят на нас зрячим взором одухотворенного лица.

Наряду с этими угрюмыми образами вспомним маленький дом на 13 линии, где в семье Ихменевых умерла Нэлли. При доме был жалкий садик, которым так дорожат петербуржцы,

как в тюрьме ценят клочок небесной лазури.

«Этот садик принадлежит к дому, он шагов в 25 длиною и столько же в ширину, и весь зарос зеленью. В нем три высоких старых раскидистых дерева, несколько молодых

березок, несколько кустов сирени, жимолости, есть уголок малинника, две грядки с клубникой и две узеньких извилистых дорожки, вдоль и поперек сада. Старик от него в

восторге и уверяет, что в нем скоро будут расти грибы».

Все это последние могикане старого Петербурга!

Еще более характерны для улиц Достоевского те «капитальные» дома высокие, холодные, с глухими стенами, которые в короткий срок совершенно исказили образ северной

столицы.

«Старик и молодая женщина вошли в большую, широкую, улицу, грязную, полную разного промышленного люда, мучных лабазов и постоялых дворов, которая вела прямо к заставе,

и повернули из нее в узкий, длинный переулок, с длинными заборами по обеим сторонам его, упиравшийся в огромную, почерневшую стену четырехэтажного капитального дома,

сквозными воротами которого можно было пройти на другую, тоже большую и людную улицу».

|

Добужинский М. Ворота дома Раскольникова

Добужинский М. Ворота дома Раскольникова |

«Он подошел к дому со стороны переулка и вошел на узенький грязный и нечистый задний дворик, нечто в роде помойной ямы в доме».

«Он шел по гнилым, трясучим доскам, лежавшим в луже, к единственному входу на этот двор из флигеля дома, черному, нечистому, грязному, казалось, захлебнувшемуся в

луже. В нижнем этаже жил бедный гробовщик. Миновав его остроумную мастерскую, Ордынов по полуразломанной скользкой винтовой лестнице поднялся в верхний этаж, ощупал в

темноте толстую, неуклюжую дверь, покрытую рогожными лохмотьями, нашел замок и приоткрыл ее».

Здесь произойдут странные события вокруг «хозяйки», напоминающей хлыстовскую богородицу.

В этом описании Достоевский подчеркивает грязь и нищету мрачного и тяжелого быта. Все эпитеты настойчиво указывают на одни и те же черты. И снова мастерская гробовщика

как напоминание о неизбежном завершении этой безотрадной жизни. Весь пейзаж выдержан в грязно черных тонах. Все предметы грузные, убогие. Но этот nature-morte

становится лживой природой» под кистью Достоевского, как и всякого подлинного художника.

Особенно выразительны эти лестницы, то винтообразные, то прямые, крутые, обычно темные, иногда освещенные какой-нибудь коптилкою. Шаги на них раздаются, словно

слышится чья-то невнятная речь, и в тревоге прислушиваешься к ней. Так прислушивался и рассказчик в «Униженных и оскорбленных» к шагам кн. Валковского. Так же слушал

чью то неведомую поступь с замирающим сердцем Раскольников в огромном «холодном» доме своей жертвы.

|

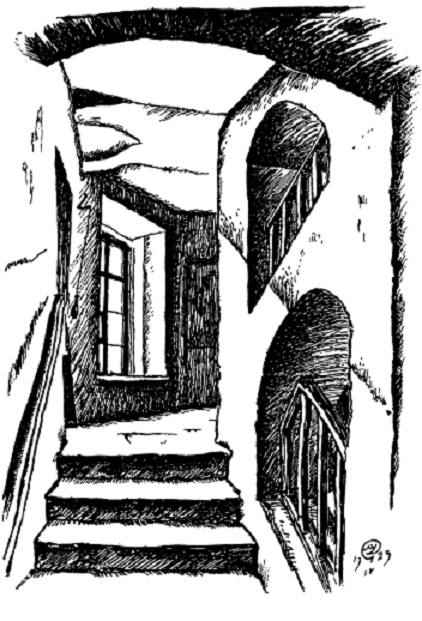

Добужинский М. Лестница дома Раскольникова

Добужинский М. Лестница дома Раскольникова |

Вспомним еще эпизод из «Идиота:».

«Лестница, на которую князь взбежал из под ворот, вела в коридоры первого и второго этажей, по которым и были расположены нумера гостиницы. Эта лестница, как во всех

давно строенных домах, была каменная, темная, узкая и вилась около толстого каменного столба. На первой забежной площадке в этом столбе оказалось углубление, вроде ниши,

не более одного шага ширины и в полшага глубины. Человек однако же мог бы тут поместиться. Как ни было темно, но вбежав на площадку, князь тотчас же различил, что тут,

в этой нише прячется зачем-то человек. Князю вдруг захотелось пройти мимо и не глядеть направо. Он ступил уже один шаг, но не выдержал и обернулся.

Два давешние глаза, те же самые, вдруг встретились с его взглядом».

Тут притаился названный брат Идиота Парфен Рогожин с ножом. «Необычайный внутренний свет озарил душу» князя. «С ним случился припадок эпилепсии».

Так использована винтовая лестница вокруг толстого столба с нишей для потрясающей сцены и лестница приобретает от нее свое особое выражение.

Вполне отчетливо Достоевский высказал свои мысли о физиономии дома при описании жилища Рогожина. Писатель заставляет заранее узнать его.

«Подходя к перекрестку Гороховой и Садовой, он сам удивился своему необыкновенному волнению... Один дом, вероятно, по своей особенной физиономии еще издали стал

привлекать его внимание, и князь помнил потом, что сказал себе: «это наверное тот самый дом». С необыкновенным любопытством подходил он проверить свою догадку».

Это замечание чрезвычайно интересно. Как будто и мы приглашаемся поискать дом Парфена Семеныча, угадать его физиономию. Словно и мы должны иметь самое точное

представление о домах, в которых живут эти люди, как будто дом участвует в образовании души, словно при нашем случайном выборе квартиры существует закономерный подбор,

словно наши жилища находятся с нами в такой же органической связи, как моллюски со своими раковинами.

Дом Рогожина «был большой, мрачный в три этажа, без всякой архитектуры, цвета грязно-зеленого. Некоторые, очень, впрочем, немногие дома в этом роде, выстроенные в

конце прошлого столетия уцелели именно в этих улицах Петербурга (в котором все так скоро меняется) почти без перемены. Строены они прочно, с толстыми стенами и с

чрезвычайно редкими окнами; в нижнем этаже окна иногда с решетками. Большей частью внизу меняльная лавка. Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху. И снаружи, и

внутри как-то негостеприимно и сухо, все как будто скрывается и таится, а почему так кажется по одной физиономии дома, было бы трудно объяснить. Архитектурные

очертания линий имеют, конечно, свою тайну».

Дома Достоевского «не слепок, не бездушный лик». За их архитектурными очертаниями прозревает он своеобразную душу полную таинственной жизни.

Это отношение к дому как к одухотворенному организму породило в Достоевском совершенно особую возможность войти в личное общение с домом, заключить с ним нечто вроде

дружбы. Человек и дом как равноправные члены духовного союза!

В «Белых ночах» один старенький домик обрисован, как «нечеловеческое существо».

«Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво

смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице и как посмотрел на

приятеля, слышу жалобный крик: «а меня красят в желтую краску!» Злодеи, варвары! Они не пощадили ни колонны, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка!»

Следует еще задержаться на интересной особенности домов Достоевского, на их окнах. При описании дома матери Нэлли, уже были отмечены его выразительные окна. Так же

характерно подчеркнута расстановка окон дома Рогожина. Этот мотив развит в «Неточке Незвановой». Из окон одного дома — в окна другого.

«Окна выходили на улицу, или, лучше сказать, на кровлю противоположного дома, и были низенькие, широкие словно щели. Подоконники приходились так высоко от полу, что

я помню, как мне нужно было приставлять стул, скамейку и потом уже кое-как добираться до окна, на котором я любила сидеть, когда никого не было дома. Из нашей квартиры

было видно полгорода; мы жили под самой кровлей, в шестиэтажном огромнейшем доме».

Сквозь эти гляделки, похожие на щели капитального дома, взирает на мир мечтательная девочка. Противоположный дом смотрел на нее окнами с красными занавесками.

«Уже давно этот дом поразил мое детское любопытство. Особенно я любила смотреть на него ввечеру, когда на улице зажигались огни и когда начинали блестеть, каким-то

кровавым, особенным блеском красные как пурпур гардины за цельными стеклами ярко освещенного дома. К крыльцу почти всегда подъезжали богатые экипажи, на прекрасных

гордых лошадях, и всё завлекало мое любопытство: и крик и суматоха у подъезда, и разноцветные фонари карет, и разряженные женщины, которые приезжали в них. Все это в

моем детском воображении принимало вид чего-то царственно-пышного и сказочно-волшебного».

В этот пейзаж Петербурга введен мотив красных занавесок, пурпурный отблеск которых окрасил все впечатления города и придал им сказочно манящий облик. Как мы увидим,

этот сказочный характер пейзажа Петербурга не есть что-то присущее только «детскому» воображению.

Охарактеризованная антропоморфизация дома присуща конечно не одному Достоевскому. Романтическая школа не только России, но и германских и романских стран хорошо знала

такой подход к дому. Даже Э. Золя, глава «натурализма», создавал образы таких спиритуализированных домов. Особенно выразительны они у Диккенса. Вспомним маленький дом

другой Нэлли в далеком Лондоне, таком же туманном как и наша северная столица.

«Лавка древностей» была отыскана (или подыскана) и отмеченная особым образом сохраняется в Лондоне как незаменимая иллюстрация к литературному памятнику.

***

Город, скрывающий в своих недрах эти дома, насыщенные какой-то сокровенной жизнью, и сам живет как сверхчеловеческое существо. Достоевский дает нам синтетические

образы отдельных урочищ города. В общем очерке топографии уже были отмечены особенности некоторых улиц. Но в приведенных описаниях не было той напряженной внутренней

жизни, которая так характерна для Достоевского. Такого рода описания задержали бы нас и отвлекли внимание. Теперь обратимся к ним.

«И он быстрым, невольным жестом руки указал мне на туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от

сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промокших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба.

Мы выходили уж на площадь; пород нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками, и еще далее подымалась темная, огромная масса Исакия, неясно

отдалявшаяся от мрачного колорита неба».

Здесь чрезвычайно искусно использовал Достоевский возможности, которые открываются при воссоздании пейзажа словом: постепенность раскрытия его. Прекрасен этот быстрый

и невольный жест, предпосланный описанию, которым приковывается наше внимание к раскрываемой картине. Вся красочная гамма сведена к переливам света и тени. Тусклый

свет фонарей отражен сверкающими плитами тротуаров и мокрыми одеждами прохожих — залитое тушью небо льет свой мрак на окутанные туманом грязные дома. Постепенно

перспектива расширяется и из тьмы поднимается мрачная масса Исакия. Картина достигает изумительного единства композиции.

В «Преступлении и наказании» разворачивает Достоевский пейзаж города в целую панораму Невы.

«Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с одной точки не обрисовывается лучше, как смотря на

него отсюда с моста[2], не доходя шагов двадцати до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо

рассмотреть даже каждое его украшение».

Здесь так четко очерчен пейзаж города, и можно ожидать, что Достоевский отдастся пушкинскому восторгу, но «необъяснимым холодом веяло на

него[3] всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина!».

Еще не настали сроки, когда город заговорит властно, и раскроются глаза его обитателей на его несравненную единственную красу, и Достоевский своим углублением и

обогащением души Петербурга подготовил это время возрождения.

Достоевскому была ведома особая красота Петербурга. Она раскрывается на один миг, она ощущается как видение, как быстро преходящий сон. Ей бывает обязана северная

столица преображающей силе природы. «Я люблю мартовские солнца в Петербурге, особенно закат, разумеется в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая

ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю угрюмость; как будто на душе просияет...»

Чутко восприял он хрупкую и тонкую душу весеннего Петербурга и согрел обрисованный образ горячей симпатией. «Есть неизъяснимо трогательное в нашей петербургской

природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами... Как-то невольно

напоминает она мне ту девушку чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательной любовью, иногда же просто не замечаете ее,

но которая вдруг на один миг, как-то нечаянно, сделается неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила

блистать таким огнем эти грустные задумчивые глаза? что вызвало кровь на эти бледные похудевшие щеки? что облило страстью эти нежные черты лица? отчего так вздымается

эта грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим искрометным

смехом? Вы смотрите кругом, все кого-то ищете, вы догадываетесь... Но миг проходит и, может быть, на завтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд,

как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой то мертвящей тоски и досады па минутное увлечение... И жаль

вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами — жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было

времени».

В белую ночь мгновенно озарил душу Достоевского скорбный облик Петербурга, но он не смог определить отношение навсегда, часто нам приходится слышать жестокие речи о

трагическом городе.

Лучезарный на мгновение — привычно мрачный Петербург самый угрюмый город в мире.

Достоевский опалил свою душу о «холодный город». Его чувство Петербурга многогранно и с трудом поддается анализу.

Только в связи с восприятием Петербурга не как монументального, а и как социального организма, обладающего особой и сложной душой, можно, хотя бы отчасти,

охарактеризовать его.

Но уже через этот монументальный облик, как мы видели, просвечивает эта «душа», и пристально всматриваясь в него можно отчасти угадать ее сущность.

Здесь уже было отмечено остро-индивидуальное восприятие Достоевским как отдельных домов, так и особых урочищ города. Эта способность различения привязывала автора

«Подростка» к определенным уголкам Петербурга, окрашивая их лирическим чувством.

«Есть у меня в Петербурге несколько мест счастливых, т. е. таких, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив, и что же — я берегу эти места и не захожу в них как

можно дольше нарочно, что бы потом, когда буду уж совсем один и несчастлив, зайти, погрустить и припомнить»... («Подросток»).

Новое указание на возможность дружбы с местностью.

Продолжение: ГЛАВА III. Душа города >>>

|

|

1. Источник: Анциферов Н. П. Петербург Достоевского; рис. М. В.

Добужинского. – Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1923.

Анциферов Николай Павлович (1889 – 1958) – историк, филолог, краевед, теоретик экскурсионного дела. В 1921–24 гг. работал в Гуманитарном отделе Экскурсионного

института, в методических и исторических секциях, вел ряд семинариев по градоведению, готовил руководителей экскурсий по Петрограду и пригородам.

Участвовал в создании мемориальных музеев А. И. Герцена, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова. ( вернуться)

2. Николаевского. ( вернуться)

3. Раскольникова. ( вернуться)

|

| |

| |

|

|

| |

|

| |

|

|

|