| Главная |

| |

|

Портрет М. Ю. Лермонтов

сюртуке лейб-гвардии

гусарского полка

работы А.И. Клюндера. 1839-1840 гг.

ГМИРЛИ имени В. И. Даля |

| |

|

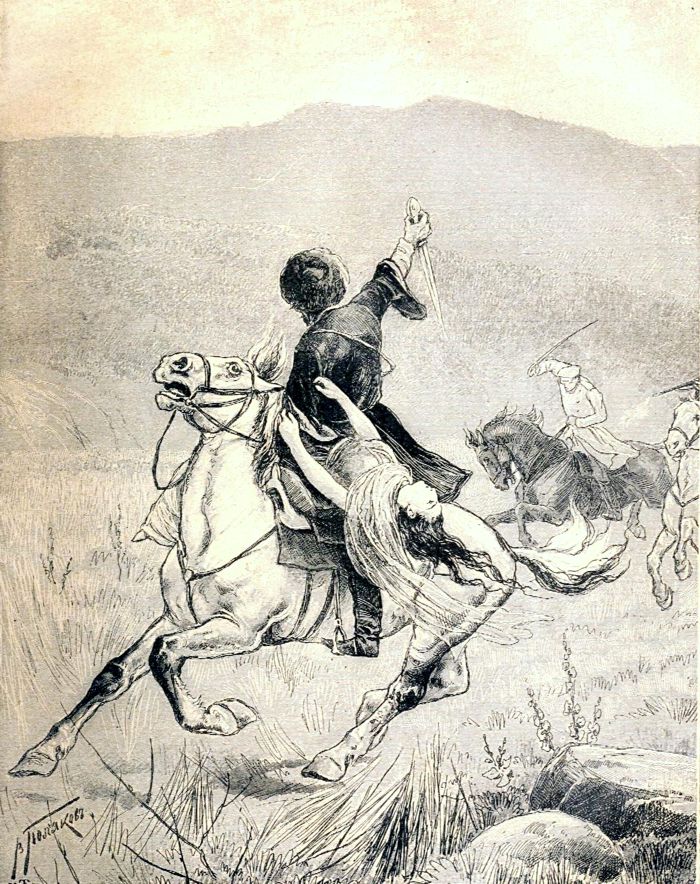

«Бэла». 1900.

Иллюстрация В. А. Полякова

к роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

Источник: М. Ю. Лермонтов. ПСС в 2-х томах. – СПБ, М.: Товарищество М. О. Вольф. 1900.

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|

Мануйлов В. А.

РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»[ 1] |

| |

|

| |

КОММЕНТАРИИ

«МАКСИМ МАКСИМЫЧ»

|

| |

Эта часть романа появилась в печати в первом отдельном издании «Героя нашего времени» в 1840 году. «Максим Максимыч» примыкает к повести «Бэла» и самостоятельного

новеллистического значения не имеет, что ни в какой мере не снижает значения этой части романа для всего произведения в целом. Здесь читатели единственный раз

непосредственно встречаются лицом к лицу с Печориным и знакомятся с ним (портрет Печорина). Максим Максимыч появится потом уже в самом конце романа; см.

упоминание о нем в повести «Фаталист».

Для понимания и верной оценки образа Максима Максимыча многое дает очерк «Кавказец», написанный Лермонтовым через год после окончания «Героя нашего времени» (Т. 6.

С. 348—351). Этот очерк предназначался для задуманного А. П. Башуцким второго сборника «Наши, списанные с натуры русскими», но

не был пропущен цензурой[2]. Только в 1928 году Н. О. Лернер обнаружил в архиве Н. А. Долгорукова в РО РНБ копию очерка и опубликовал его в журнале

«Минувшие дни» (1929. № 4. С. 22—24).

«Кавказец» написан в жанре «физиологического очерка», это один из самых ранних случаев обращения к «физиологическому очерку» в России, относящийся к самому началу

1840-х годов, когда «физиологический очерк» в творчестве Бальзака, Теккерея и Диккенса только начинал появляться во французской и английской литературе. Несколько

позднее в России к жанру «физиологического очерка» обратились И. С. Тургенев, В. И. Даль, Ф. В. Булгарин, И. И. Панаев, Н. А. Некрасов, А. С. Афанасьев-Чужбинский,

Я. П. Бутков, И. Т. Кокорев и многие другие.

При чтении очерка «Кавказец» сразу же вспоминаются не только внешний облик Максима Максимыча, но и отдельные его черты: его трубочка, его загорелое лицо, его

ироническая улыбка, его сочувственное отношение к кабардинцам, его холодное мужество, самый тон его немногословных бесед. При переходе от последних строк «Фаталиста»

к очерку «Кавказец» становится заметной разница только некоторых внешних приемов, вызванная разницей жанров, но читатель не обнаруживает никакого изменения голоса,

ни малейшего понижения таланта. В романе мы застаем Максима Максимыча уже старым служакой, которому лет пятьдесят. Мы не знаем его прошлого, история его жизни только

угадывается по отдельным намекам. Очерк «Кавказец» позволяет нам восстановить прошлое Максима Максимыча и подобных ему старых кавказцев. С образом Максима Максимыча

и кавказца не раз сопоставлялся лирический герой стихотворения Лермонтова «Завещание» (см.: Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. М.; Л.: Наука, 1964. С. 158—166).

Почти для всех героев романа искали и находили живых оригиналов или прототипов, но не для Максима Максимыча, который сразу был воспринят и всеми признан в качестве

ясно выраженного, законченного типа, литературное воплощение которого как будто ожидалось современниками.

До Лермонтова похожие на Максима Максимыча «кавказцы» были выведены в известной в свое время книге Н. П. Титова «Неправдоподобные рассказы чичероне дель К...о»

(В 3-х ч. СПб., 1837). Это прежде всего майор Антон Федорович Хашмин (ср.: Ливенцов М. А. Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов // Рус. обозрение.

1894. Кн. 4. С. 751—753; Кн. 6. С. 579—580).

В обрисовке Максима Максимыча отразились и впечатления от появившейся незадолго до романа Лермонтова «Капитанской дочки» Пушкина. Н. Черняев в своей статье о

Лермонтове (Южный край. 1901. № 6925) проследил сходство Максима Максимыча с комендантом Белогорской крепости Иваном Кузьмичом Мироновым и его сослуживцем поручиком

Иваном Игнатьичем (ср.: Нейман Б. В. Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев, 1914. С. 114).

По справедливому замечанию Дурылина, «личности Печорина и Максима Максимыча контрастны по своему жизненному положению, психологическому содержанию и по месту,

занимаемому ими в композиции романа, — контрастны не менее, чем Дон-Кихот и Санчо Панса, эти образцы жизненного и литературного контраста.

Противопоставление Максима Максимыча Печорину сделалось любимым приемом критиков, публицистов и литературоведов, писавших о «Герое нашего времени», причем в этих

противопоставлениях выражалось обычно с наибольшей яркостью общественно-политическое мировоззрение самих противопоставителей» (Дурылин, с. 117).

Так, для С. П. Шевырева Печорин был злым порождением «безбожного запада». Отрицая положительное значение образа «злодея» Печорина, Шевырев трактовал образ Максима

Максимыча как явление светлое, как одну из опор русской жизни (Москвитянин. 1841. № 2. Ч. 1. С. 524).

Как ни странно, именно такой же точки зрения и на Печорина и на Максима Максимыча придерживался и В. В. Набоков (см.: Набоков В. В. Предисловие к «Герою нашего

времени» // Новый мир. 1988. № 4. С. 195).

Белинский высоко оценил душевное здоровье Максима Максимыча и его моральную чистоту, но в отличие от реакционной критики Белинский никогда не противопоставлял

положительного Максима Максимыча отрицательно понятому Печорину (Белинский. Т. 4. С. 205, 224—225).

Продолжение разработки образа Максима Максимыча в русской литературе обычно усматривают в образе капитана Хлопова в рассказе Л. Н. Толстого «Набег» (1852) (об этом

подробнее см.: Семенов Л. П. Лермонтов и Лев Толстой. М. 1914 С. 137).

Аполлон Григорьев, причисливший Максима Максимыча к «смиренному» типу (противоположен ему «хищный», к которому принадлежат пушкинские Сильвио и Германн и Печорин

Лермонтова), недостаточно его понял, назвав его «тупоумным» (см.: Григорьев А. А. И. С. Тургенев и его деятельность: По поводу романа «Дворянское гнездо» // Рус.

слово. 1859. Кн. 4. Отд. 2. С. 34). При этом критик вступает в противоречие с самим собой: ведь сам же он охарактеризовал пушкинского Белкина, этого брата Максима

Максимыча, так: «простой здравый толк и здравое чувство...» (на это впервые обратил внимание Н. О. Лернер; см.: Минувшие дни. 1929. № 4. С. 22—24).

В Максиме Максимыче есть наивность, но именно это свойство никогда не бывает присуще тупым людям и часто соединяется с чрезвычайной тонкостью ума. А именно в Максиме

Максимыче поражает способность становиться на чужую точку зрения, понимать различные индивидуальные и национальные характеры. Не случайно рассказчик «Бэлы» по поводу

одного такого суждения капитана удивляется «неимоверной гибкости» русского ума.

Только воздействием ошибочного мнения о тупости Максима Максимыча можно объяснить, например, упрек В. М. Фишера Лермонтову, что «рассказ слишком художествен для

штабс-капитана» и что «невероятно, чтобы Печорин стал исповедоваться перед Максимом Максимычем, и еще невероятнее, что последний запомнил от слова до слова его

исповедь, которой не понял» (Фишер В. М. Поэтика Лермонтова // Венок Лермонтову. М., 1914. С. 233).

Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину

поспел в Владыкавказ. – Казбек — станция на Военно-Грузинской дороге, у подножия горы Казбек, в 42 верстах от Владикавказа; Ларс — станция на Военно-Грузинской

дороге, в 25 верстах от Владикавказа. За Ларсом ущелье, по которому течет Терек, суживается, и тут начинается Дарьяльское ущелье, тянущееся верст на двенадцать по

тому же Тереку, почти до самого Казбека. Владикавказ — крепость на Тереке, основанная русскими в 1784 году для защиты Военно-Грузинской дороги от нападения горцев.

Таким образом, автор путевых записок утром расстался с Максимом Максимычем на станции Коби, а к вечеру, проехав 84½ версты, прибыл во Владикавказ. Дальнейший его путь

лежал в станицу Екатериноградскую на реке Малке.

А. П. Беляев описал Владикавказ в те годы, когда там бывал Лермонтов: «...крепость Владикавказ составляет ключ к горному проходу в Грузию и за Кавказ. Он имеет

обширный форштадт с несколькими правильными и широкими улицами, красивыми домами и садами почти при каждом доме, большую площадь с собором посредине, общественный сад

и бульвар по берегу шумного Терека... Тут была прекрасная каменная гостиница... Площадь обстроена большими домами красивой архитектуры с большими окнами и балконами,

откуда открывались во все стороны самые прелестные виды... К югу возвышался снеговой хребет, увенчанный... Казбеком» (Беляев А. П. Воспоминания декабриста. СПб.,

1882. С. 390—391; см. также: Семенов Л. П., Тедтоев А. А. Город Орджоникидзе: Кр. ист. очерк. Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1957).

Начало «Максима Максимыча» напоминает и, может быть, пародирует песню Ашик-Кериба из азербайджанской сказки, записанной Лермонтовым осенью 1837 года: «Утренний намаз

творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; перед захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне

крылья, и я прилетел сюда...» (Т. 6. С. 200).

Избавляю вас от описания гор... – Лермонтов в данном случае имел хороший образец — в целомудренной прозе «Путешествия в Арзрум» Пушкина,

который на этот раз не вернулся к ярким краскам своего «Кавказского пленника», а лаконически и сдержанно рассказывал: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака,

поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи... На краю неба вершины Кавказа, каждый день

являющиеся выше и выше» (Пушкин. Т. 6. С. 644 и 646). Перед этой простотою казались пошлыми роскошные описания Марлинского, и в особенности его сентенции в таком

роде: «...я не мог наглядеться, не мог налюбоваться Кавказом; я душой понял тогда, что горы есть поэзия природы» («Вечер на Кавказских водах в 1824 году»). Только

молодой Лев Толстой смог впоследствии заговорить об этом «горном чувстве», столь многими испытанном и так трудно выразимом, по-новому, с особой силой искреннего

лиризма (описание гор и восторги Оленина в 3-й главе «Казаков»).

В кавказских поэмах Лермонтова (1828—1837) «описания гор» занимают видное место. В «Бэле» «описание гор» мотивировано самим содержанием повествования и тесно в него

вплетено (встреча офицера с Максимом Максимычем во время переезда через перевал). В конце 1830-х годов высокопарные описания Военно-Грузинской дороги, Терека и

Дарьяльского ущелья, пересыпанные восторженными восклицаниями, стали общим местом. См., например, «Поездка в Грузию»: «Поэты! Живописцы! Спешите сюда!.. Здесь ожидает

вас вдохновение! Здесь низойдет на вас могущество творческой силы» (Моск. телеграф. 1833. № 15. С. 359; ср.: Дурылин, с. 201).

Оказия. – Пушкин в первой главе «Путешествия в Арзрум», напечатанного в «Современнике» в 1836 году (Т. 1. С. 17—84), подробно описал

движение с «оказией» по этой самой дороге, между Екатериноградом и Владикавказом, по которой ему пришлось ехать в 1829 году по пути в Закавказье: «С Екатеринограда

начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется

два раза в неделю, и приезжие к ней присоединяются: это называется оказией» (Пушкин. Т. 6. С. 645).

От Владикавказа до Екатериноградской станицы дорога шла через земли кабардинцев и, так как они часто нападали на проезжающих, в 1830-х и 1840-х годах все еще

приходилось из предосторожности составлять обоз из колясок и подвод и сопровождать его военным конвоем, и впереди авангард казаков, потом авангард пехотный и, наконец,

пушка, а за нею почта и проезжающие (см.: Моск. телеграф. 1833. № 15. С. 342).

Н. И. Лорер вспоминал: «...нельзя никому ни отстать, ни выдвинуться в сторону, и предосторожности строго соблюдаются. Чуть сломалось что-нибудь у кого бы то ни было,

весь караван останавливается и не прежде двигается, как когда все приведено в порядок» (Лорер Н. И. Из записок // Рус. архив. 1874. Кн. 2. С. 653; ср.: Лорер Н. И.

Записки декабриста. М.: Соцэкгиз, 1931. С. 235).

Екатериноград – город при впадении Малки в Терек, когда-то бывший значительной крепостью и даже столицей Кавказской губернии, но потом

переименованный в станицу, «играл в то время немаловажную роль: здесь был узел дорог по разным направлениям и паромная переправа через р. Малку» (Ливенцов М. А.

Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов // Рус. обозрение. 1894. Кн. 4. С. 712).

...Казбек в своей белой кардинальской шапке. – Здесь Лермонтов ошибся: кардиналы (высшие сановники католической церкви, ближайшие

сотрудники папы) носят красные головные уборы, а белые — папы.

...пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими

усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал

на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина, — нечто вроде русского Фигаро. – Комфортабельная венская коляска на Военно-Грузинской дороге

была редкостью и не всегда выдерживала испытания трудного пути. Ср. упоминание венской коляски «приятеля моего О***» в «Путешествии в Арзрум» (Пушкин. Т. 6. С. 654).

Описанием изумившей Максима Максимыча коляски Печорина и его слуги, который с «презрительной миной» выслушал обещание восьмигривенного на чай, Лермонтов подчеркивает

если не богатство, то полную материальную независимость Печорина.

Фигаро – имя ловкого, расторопного слуги, умеющего вертеть своими господами, героя знаменитой трилогии Бомарше (1732—1799): «Севильский

цирюльник» (1775), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1784) и «Преступная мать» (1792).

...Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н. – Полковник Н., быть может, лицо не вымышленное. П. А. Висковатов, со слов А. П.

Шан-Гирея, утверждал, что здесь имеется в виду Петр Петрович Нестеров, состоявший командиром 6-го линейного батальона и живший постоянно во Владикавказе (Висковатов,

с. 365). У Нестерова можно было достать не только газеты «Русский инвалид» и «Северную пчелу», но и «Revue Britannique» — французский журнал, в котором печатались

переводы статей из английских журналов и произведения английской художественной литературы (см.: Боборыкин В. В. Три встречи с М. Ю. Лермонтовым // Рус. библиофил.

1915. № 5. С. 71—81). А. М. Дондуков-Корсаков говорил о Нестерове, что это была «замечательно симпатичная и образованная личность; веселая натура его, доброта и

обходительность привлекали к нему положительно всех» (Дондуков-Корсаков А. М. Мои воспоминания. 1840—1844 // Старина и новизна. Кн. 5. СПб., 1902. С. 202; Кавказский

сборник. Т. 9. Тифлис, 1887. С. 371—380, 427—428; Записки М. Я. Ольшевского // Рус. старина. 1894. Кн. 1. С. 135, 153—155; Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907.

С. 223).

В «Русском биографическом словаре» дана небольшая справка о П. П. Нестерове (ум. в 1854 г.), но там указано, что в чин полковника он произведен только в 1842 году,

когда был назначен комендантом Владикавказской крепости. В годы, когда Лермонтов встречал Нестерова и писал «Героя нашего времени», тот был капитаном и майором

(см.: Русский биографический словарь. Т. Нааке-Накенский — Николай Николаевич старший. СПб., 1914. С. 254). См. также Прокопенко Л. Владикавказский полковник Н...

// Соц. Осетия. 1967. 11 июня. С. 3.

Я дам тебе восьмигривенный на водку... – Серебряная монета в 4 абаза (двугривенных), чеканившаяся специально для Грузии и ходившая только

в Закавказье и на Кавказе.

...шевырять в печи... – Шевырять (разг.) — ковырять, копаться, рыться, разгребать кочергой угли, золу.

Теперь я должен нарисовать его портрет. – В романе «Герой нашего времени» исключительно большое значение имеет портрет Печорина,

нарисованный наблюдательным автором путевых записок, за которым угадывается сам Лермонтов. Предшествуя «Журналу Печорина», этот портрет подготавливает восприятие

читателя и многое объясняет в сложной и противоречивой натуре Печорина. Таких детальных психофизиологических портретов до Лермонтова в русской литературе не было.

Портретные характеристики Карамзина — условны и скорее являются попытками раскрыть внутреннее состояние героя, чем показать в его внешности сущность, личность.

Портреты Пушкина очень точны и выразительны, но лаконичны и не представляют такого развернутого анализа внешности героя и его внутреннего содержания, как это удалось

сделать Лермонтову в портрете Печорина. От портрета Печорина потом в истории русского романа и повести шли и Тургенев, и Л. Толстой, и Достоевский, и Чехов.

Лермонтов был вообще чрезвычайно внимателен к наружности своих героев. Недаром в этом описании встречается имя Бальзака. Для великого французского романиста была

характерна такая подробная физическая детализация индивидуальностей. Как и Бальзак, Лермонтов придавал большое значение физическим чертам человека. Никого из героев

своего романа он не описал так подробно, как Печорина; это описание сделано с обстоятельностью наблюдателя-клинициста, владеющего научным методом. У Лермонтова был

свой метод. На него он намекает здесь, говоря: «...мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях». Этот метод применяет для распознавания людей и

Печорин, в котором воспроизведены многие черты его создателя. Лермонтов, по словам И. С. Тургенева, «до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине»

(Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12-ти т. Т. 10. М.: Гослитиздат, 1956. С. 330—331).

Лермонтов не забывает отметить, что у Печорина «зубы ослепительной белизны»; Печорин спрашивает Грушницкого, белы ли зубы у Мери, и тут же замечает: «Это очень важно!»

Недалекий Грушницкий сердится, что Печорин говорит «об хорошенькой женщине, как об английской лошади», но Печорин в данном случае является таким же «физиологом»,

как и сам Лермонтов, который с полною объективностью усматривает «породу» Печорина, как усмотрел бы ее в белой лошади с черной гривой и черным хвостом. В этом

замечании сказался кавалерист.

Заслуживает внимания, что «породист» не только Печорин; «породиста», по мнению Печорина, и девушка-контрабандистка.

Как отмечалось выше, Лермонтов уделил большое внимание глазам Печорина: «...они не смеялись, когда он смеялся...». Не была ли эта особенность в некоторой степени

подсказана Байроном? У его Лары странная улыбка:

Лишь на устах скользит она всегда,

Но нет в глазах веселости следа

(замечание Г. Э. Федерса в его книге «Эволюция типа «странного человека» у Лермонтова». Нежин, 1914. С. 78).

Один из мемуаристов заметил, что эта черта была присуща самому Лермонтову. «Сколько припомню, — писал он, — глаза его никогда не смеялись, когда он смеялся, как у

Печорина, героя его романа. Вообще напрасно Лермонтов говорит, что Печорин не его портрет: в нем много сходства с ним даже внешнего: тот же согбенный стан, та же

безжизненность в глазах, изредка светящихся фосфорическим блеском» (Рассказ штабс-капитана N о Лермонтове // Кавказ. 1853. 27 июня. С. 2). Эти воспоминания

согласуются с наблюдением И. С. Тургенева, видевшего Лермонтова в гостиной Мусиной-Пушкиной: «Лермонтов... засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением

оглядывал их обоих [своих собеседников]» (Воспоминания. С. 297).

Блеск глаз Печорина «подобен блеску гладкой стали». Эта сталь — холодное оружие. В. М. Фишер привел ряд примеров, показывающих, что Лермонтов любил это сравнение:

И черные глаза, остановясь на мне,

Исполнены таинственной печали,

Как сталь твоя при трепетном огне,

То вдруг тускнели, то сверкали («Кинжал»).

И блистали,

Как лезвие кровавой стали,

Глаза его... («Измаил-Бей»).

Таков был и взор Демона:

Пред нею прямо он сверкал,

Неотразимый, как кинжал.

(См.: Фишер В. М. Поэтика Лермонтова // Венок Лермонтову. М., 1914. С. 206.)

Лермонтов вообще относился с особым вниманием к глазам героев своего романа. Черные очи Бэлы «так и заглядывали к вам в душу», глаза таманской контрабандистки,

«казалось, были одарены какою-то магнетическою властью», глаза Вернера, «всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли», у Казбича глаза были «неподвижные,

огненные», у Вулича были «проницательные глаза», у Веры «глубокие и спокойные», а у Мери «бархатные», которые «будто бы тебя гладят». С недоумением смотрит Печорин

на лицо слепого мальчика в «Тамани», оно для него загадка: «что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?»

В одном из черновых вариантов «Максима Максимыча» Лермонтов писал: «Если верить тому, что каждый человек имеет сходство с каким-нибудь животным, то, конечно, Печорина

можно было сравнить только с тигром; сильный и гибкий, ласковый или мрачный, великодушный или жестокий, смотря по внушению минуты, всегда готовый на долгую борьбу,

иногда обращенный в бегство, но не способный покориться, не скучающий один в пустыне с самим собою, а в обществе себе подобных требующий беспрекословной покорности:

по крайней мере таков, казалось мне, должен был быть его характер физический, то есть тот, который зависит от наших нерв и от более или менее скорого обращения крови:

душа — другое дело: душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их: от этого злодеи, толпа и люди высокой добродетели; в этом

отношении Печорин принадлежал к толпе, и если он не стал ни злодеем, ни святым — то это, я уверен, от лени» (Т. 6. С. 568—569)

[3]. Причисление Печорина к толпе, т. е. к большинству, еще раз свидетельствует о намерении Лермонтова создать типический образ.

...привычки порядочного человека... – Этими словами Лермонтов характеризует Печорина не с моральной стороны, а с социально-классовой. Если

не по форме, то в сущности это галлицизм: по-французски Лермонтов назвал бы Печорина «un homme comme il faut», Максима Максимыча Лермонтов называет «достойным

уважения», но не причислил бы его к «порядочным» в том смысле, в каком причисляет к этой социальной категории Печорина.

Ниже в таком же сословно-классовом смысле следует понимать «порядочная женщина», «порядочный человек» в колком разговоре Печорина с Грушницким о Мери: «...если даже

она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...» — «Хорошо! И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..»

К этой «порядочности» Лермонтов относился иронически. В отличие от «порядочных людей» в данном смысле Лермонтов с уважением упоминает об «истинно-порядочных людях»,

которые умели оценить ум и душу благородного доктора Вернера.

...бальзакова тридцатилетняя кокетка... – Французский романист-психолог О. Бальзак (1799—1850) в своих очерках «Тридцатилетняя женщина»

(1831—1834) и в ряде других произведений по-новому изобразил европейскую женщину высших классов. Это своего рода аналогия Печорину. Ее анализ дал Г. Брандес в книге

«Литература XIX века в ее главных течениях. Французская литература. Романтическая школа», гл. 14 (СПб., 1895). По словам Г. Брандеса, «Бальзак изобразил

тридцатилетнюю женщину, уже оставившую за собой первую молодость, глубже и богаче чувствующую и мыслящую, уже испытавшую разочарования и тем не менее способную к новой

страсти. Прошлое оставило на ее лице резкие следы... но героиня Бальзака не утеряла еще всемогущества своего пола» (с. 172—173).

...ни стука колес по кремнистой дороге... – Ср. в одном из последних стихотворений Лермонтова («Выхожу один я на дорогу...»): «Сквозь

туман кремнистый путь блестит».

Лев Толстой считал этот стих «как описание Кавказа очень метко схваченным впечатлением» (слова Л. Н. Толстого, записанные С. А. Стахович // Толстой и о Толстом:

Новые материалы. Вып. 1 / Под ред. Н. Н. Гусева. М.: Изд. Толстовского музея, 1924. С. 64).

Я понял его: бедный старик, в первый раз отроду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным, — и

как же он был награжден! – В подорожных и других официальных документах обычно указывалось, едут ли по «казенной надобности» или по «собственной».

Вы молодежь светская, гордая... – В этих словах беззлобного Максима Максимыча слышится давно накипевшая обида отнюдь не узколичного свойства,

обида затираемого старого служаки. На Северный Кавказ в те времена слетались искатели легких наград, отпрыски аристократических и богатых семей, которым давалась

возможность хватать чины и ордена и потом садиться на шею тем, кто действительно служил честно. «Случалось, — рассказывает Г. И. Филипсон, — и не редко, что

предпринималась какая-нибудь экспедиция, стоившая немало крови, в виде угощения какого-нибудь посетителя. Эти походы... были вредны коренным деятелям, офицерам

постоянных войск, часто несшим на своих плечах бремя этой беспощадной войны и большею частью остававшимся в тени» (Филипсон Г. И. Воспоминания // Рус. архив. 1884.

Т. 1. С. 370).

В романе Е. Хамар-Дабанова «Проделки на Кавказе» один из таких «гастролеров» утешает другого, опасающегося, как бы им не уменьшили наград, к которым их представило

благосклонное начальство: «Как это можно! Уменьшат награды лишь фронтовых офицеров. И в самом деле, на что им так много получать? Для них все хорошо» (Хамар-Дабанов

Е. Проделки на Кавказе. Ч. 2. СПб., 1844. С. 150—151).

Старый кавказец, «ломовик», в воспоминаниях М. А. Ливенцова, толкуя о предстоящей экспедиции, жалуется: «...скоро, вот, понаедут к нам целые легионы гвардионцев,

человек шестьдесят прискачет, наверно... шестьдесят наград отнимутся у наших многотерпцев-строевиков для украшения этих «украсителей» модных салонов» (Ливенцов М. А.

Воспоминания о службе на Кавказе в начале 1840-х годов // Рус. обозрение. 1894. Кн. 4. С. 698).

Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч. – Обиженный Максим Максимыч причисляет офицера-путешественника, автора записок, к тому же

столичному дворянскому кругу, к которому по рождению и воспитанию принадлежит Печорин. У них действительно много общего: это люди одного круга, одного поколения,

одних интересов. Им обоим свойственна «охота к перемене мест», любовь к Байрону, глубокое, сильное чувство природы, разочарования в русской николаевской

действительности. Поскольку личность офицера-повествователя проступает в его рассказе, можно и его причислить к «лишним людям» (см.: Виноградов Б. С. Образ

повествователя в романе «Герой нашего времени» // Лит. в школе. 1956. № 1. С. 20—28).

Флер – прозрачная тонкая ткань.

Я уехал один. – После этих заключительных слов в черновом автографе было: «Я пересмотрел записки Печорина и заметил по некоторым местам, что

он готовил их к печати, без чего, конечно, я не решился бы употребить во зло доверенность штабс-капитана. — В самом деле, Печорин в некоторых местах обращается к

читателям; вы это сами увидите, если то, что вы об нем знаете, не отбило у вас охоту узнать его короче. — На тетрадках не было выставлено чисел: некоторые, вероятно,

потеряны, потому что между ними нет большой связи. — А я, несмотря на дурной пример, поданный нам некоторыми журналистами, никак не решился поправлять или доканчивать

чужое произведение[4]: я только переменил одно: поставил Печорин вместо его настоящей фамилии, за что, конечно, он сам на

меня сердиться не будет» (Т. 6. С. 570).

Таким образом, в первоначальной редакции «Максим Максимыч» заканчивается прямым переходом или Предисловием к «Журналу Печорина». Но в окончательной редакции Лермонтов

от такого варианта Предисловия отказался: он хотел сохранить за записками Печорина всю искренность признаний, обращенных только к самому себе.

Продолжение: Предисловие к «Журналу Печорина» >>>

|

|

1. Мануйлов В. А. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Комментарий.

– СПб.: Академич. проект, 1996.

Мануйлов Виктор Андроникович – доктор филологических наук, поэт, исследователь творчества Лермонтова, Пушкинского Дома, инициатор и главный редактор первой

персональной «Лермонтовской энциклопедии», член Союза советских писателей. ( вернуться)

2. В первом сборнике «Наши, списанные с натуры русскими» (1841) среди вещей, предназначенных

для следующего сборника, упомянут и «Кавказец» Лермонтова. ( вернуться)

3. О портрете Печорина и вообще о мастерстве Лермонтова-портретиста см. во вступительной статье.

( вернуться)

4. Лермонтов имеет в виду редактора журнала «Библиотека для чтения»

О. И. Сенковского, который произвольно распоряжался чужими рукописями и вносил в них свои добавления. ( вернуться)

|

| |

|

Лермонтов М. Ю. Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты. 1837.

Картон, масло. ИРЛИ. Санкт-Петербург

|

| |

| |

|

| |

|

|

|